L’Iran ne cesse d’exécuter des personnes depuis le début de l’année avec en moyenne de presque une personne par jour Les autorités iraniennes se livrent à une frénésie d’exécutions et ont ôté la vie à au moins 251 personnes entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, selon les recherches menées par le Centre Abdorrahman Boroumand pour les droits humains en Iran et Amnistie internationale. Ces organisations ont averti que si les exécutions se poursuivent à ce rythme effarant, elles dépasseront bientôt le total recensé pour l’ensemble de l’année 2021, à savoir 314 exécutions. La plupart des personnes exécutées en 2022, soit 146, avaient été déclarées coupables de meurtre, dans le cadre d’une pratique bien établie d’exécutions systématiques à l’issue de procès manifestement iniques. Au moins 86 autres personnes ont été exécutées pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants qui, selon le droit international, ne devraient pas être passibles de la peine de mort. Le 23 juillet, un homme a été exécuté en public dans la province du Fars, alors que les exécutions publiques avaient été interrompues pendant deux ans durant la pandémie. « Au cours du premier semestre 2022, les autorités iraniennes ont exécuté au moins une personne par jour en moyenne. L’appareil d’État procède à des homicides à grande échelle à travers le pays dans le cadre d’une odieuse offensive contre le droit à la vie. Le nombre ahurissant d’exécutions en Iran pendant la première moitié de cette année fait sinistrement écho à l’année 2015, qui avait connu une hausse inquiétante », a déclaré Diana Eltahawy, directrice adjointe pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnistie internationale. « Ce pic des exécutions, notamment en public, démontre une nouvelle fois que l’Iran est décalé par rapport au reste du monde, alors que 144 pays ont rejeté la peine de mort en droit ou dans la pratique. Les autorités iraniennes doivent immédiatement instaurer un moratoire officiel sur les exécutions en vue d’abolir totalement la peine capitale », a déclaré Roya Boroumand, directrice exécutive du Centre Abdorrahman Boroumand pour les droits humains en Iran, organisation iranienne de défense des droits. Les chiffres recueillis par le Centre Abdorrahman Boroumand et Amnistie internationale sont issus de diverses sources, dont des prisonniers, des proches de personnes exécutées, des défenseur·e·s des droits humains, des journalistes et des articles parus dans les médias d’État, ainsi que des médias indépendants et des organisations de défense des droits humains. Les chiffres réels sont sans doute plus élevés, étant donné le secret qui entoure le nombre de condamnations à mort prononcées et appliquées. DES EXÉCUTIONS MASSIVES DANS LES PRISONS D’après les informations recueillies, depuis le début de l’année 2022, les autorités procèdent régulièrement à des exécutions massives en Iran. Le 15 juin, les autorités de la prison de Rajai Shahr dans la province d’Alborz ont exécuté au moins 12 personnes. Peu avant, le 6 juin, une exécution massive de 12 personnes au moins avait eu lieu à la prison de Zahedan, dans la province du Sistan-et-Baloutchistan. Le 14 mai, neuf personnes ont été mises à mort : trois à la prison de Zahedan, une à la prison de Vakilabad dans la province du Khorassan-e Razavi, quatre à la prison d’Adelabad dans la province du Fars, et une à la prison de Dastgerd, dans la province d’Ispahan. D’après une source bien informée interrogée par Amnesty International en juin 2022, depuis le début de l’année, les autorités pénitentiaires de Rajai Shahr, prison qui compte l’un des plus grands nombres de condamnés à mort, ont exécuté cinq personnes par semaine en moyenne, avec jusqu’à 10 exécutions certaines semaines. Ces chiffres correspondent aux lettres publiques écrites séparément ces derniers mois par les défenseurs des droits humains Saeed Eghabli et Farhad Meysami, injustement emprisonnés à Rajai Shahr. Le premier mentionnait les exécutions hebdomadaires de groupes allant jusqu’à 10 personnes à la prison de Rajai Shahr, tandis que le second a averti que le nombre total d’exécutions dans cet établissement pourrait dépasser 200 d’ici la fin de l’année. Cette source informée a ajouté que le procureur adjoint (dadyar) de Rajai Shahr a récemment déclaré aux prisonniers que le Bureau d’application des peines avait écrit aux familles d’environ 530 victimes de meurtre, leur demandant de décider de gracier les personnes condamnées pour le meurtre de leurs proches ou de réclamer leur exécution d’ici fin mars 2023. Cette même source a indiqué que les multiples déclarations du responsable du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejei et d’autres hauts responsables de l’appareil judiciaire au cours des derniers mois sur la nécessité de remédier à la surpopulation carcérale ont fait naître chez les prisonniers la crainte que la hausse des exécutions ne soit liée à la volonté des autorités de réduire le nombre de détenus. Ces craintes sont étayées par les tendances observées auparavant par le Centre Abdorrahman Boroumand, qui mettent en évidence que les pics d’exécutions coïncident avec les périodes où les autorités font des déclarations publiques répétées sur leurs objectifs de résorption des arriérés de dossiers et de diminution de la surpopulation. REGAIN D’EXÉCUTIONS POUR DES INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS L’exécution d’au moins 86 personnes pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants au cours des six premiers mois de 2022 fait sinistrement écho à la politique de lutte contre le trafic de drogue mise en œuvre entre 2010 et 2017, lorsque la plupart des exécutions recensées concernaient ce type d’infractions. En novembre 2017, à la suite de pressions internationales intenses, plusieurs pays européens ayant notamment coupé les financements destinés aux opérations de lutte contre le trafic de drogue menées par les forces de l’ordre en Iran, les autorités ont adopté des réformes légales visant à supprimer la peine de mort pour certaines infractions liées à la législation sur les stupéfiants. Entre 2018 et 2020, les autorités ont nettement réduit les exécutions pour ce type d’infractions. Cependant, en 2021, au moins 132 personnes ont été mises à mort pour ce type d’infractions, soit 42 % de l’ensemble des exécutions recensées et une multiplication par plus de cinq par rapport à 2020 (ce nombre s’élevait alors à 23). La communauté internationale, y compris l’UE et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, doit entreprendre des interventions de haut niveau et engager les autorités iraniennes à supprimer la peine de mort pour toutes les infractions liées aux stupéfiants. Elle doit veiller à ce que toute coopération dans le cadre d’initiatives de lutte contre le trafic de drogue ne contribue pas directement ou indirectement à la privation arbitraire du droit à la vie, qui caractérise les opérations antidrogue menées en Iran. LA MINORITÉ BALOUTCHE EST TOUCHÉE DE MANIÈRE DISPROPORTIONNÉE Au moins 65 (26 %) des personnes exécutées depuis le début de l’année étaient membres de la minorité ethnique baloutche d’Iran, défavorisée, qui représente environ 5 % de la population du pays. Plus de la moitié (38) ont été exécutées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. « L’usage disproportionné de la peine de mort contre la minorité baloutche en Iran incarne la discrimination et la répression bien ancrées que les Baloutches subissent depuis des décennies et met en évidence la cruauté inhérente à ce châtiment, qui cible les populations les plus vulnérables en Iran et dans le monde », a déclaré Roya Boroumand. Le Centre Abdorrahman Boroumand et Amnistie internationale s’opposent à la peine de mort en toutes circonstances sans exception, quelles que soient la nature du crime commis, les caractéristiques de son auteur et la méthode d’exécution utilisée par l’État. La peine de mort est une violation du droit à la vie et constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. COMPLÉMENT D’INFORMATION Le nombre d’exécutions en Iran en 2021 a battu des records depuis 2017. La hausse a commencé en septembre 2021, après que le responsable du pouvoir judiciaire, Ebrahim Raisi, a accédé à la présidence et que le Guide suprême a nommé à sa place un ancien ministre du Renseignement, Gholamhossein Mohseni Ejei. Les autorités iraniennes ont procédé à une exécution en public en 2022, zéro en 2021, une en 2020, 13 en 2019 et 13 en 2018. D’après les annonces officielles, début 2022, au moins deux personnes dans la province d’Ispahan et une dans la province du Lorestan ont été condamnées à être exécutées en public. En Iran, la peine de mort est prononcée à l’issue de procès systématiquement iniques, les « aveux » obtenus sous la torture étant couramment retenus à titre de preuves. Le rapporteur spécial des Nations unies sur l’Iran a relevé que du fait de lacunes juridiques bien ancrées, « la plupart des exécutions, sinon toutes, constituent une privation arbitraire de la vie ». En vertu du droit iranien, la peine de mort s’applique à de nombreuses infractions, notamment les crimes financiers, le viol et le vol à main armée. Sont également passibles de la peine capitale des activités protégées par le droit international relatif aux droits humains, telles que les relations sexuelles consenties entre personnes du même sexe, les relations sexuelles extraconjugales et les propos considérés comme un « outrage au prophète de l’islam », ainsi que des infractions formulées en termes vagues, telles que l’« inimitié à l’égard de Dieu » et la « diffusion de la corruption sur terre ».

1 Commentaire

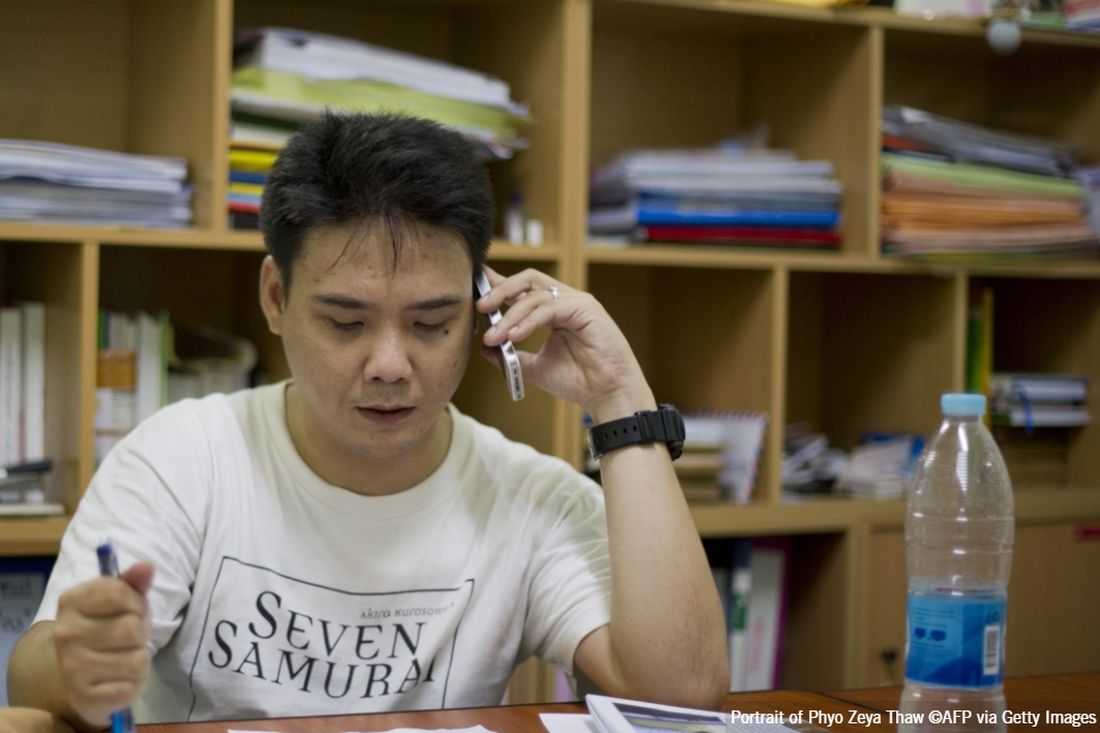

Japon. La première exécution de l'année est une attaque "cruelle" contre le droit à la vie.7/26/2022 Le Japon vient de procédé à sa première exécution de l’année en pendant Tomohiro Kato, reconnu coupable d’avoir tué 7 personnes en 2008. Cette exécution est une attaque sans précèdent contre le droit à la vie. En réaction aux informations selon lesquelles le Japon a procédé à sa première exécution de l’année 2022 en pendant Tomohiro Kato, un homme déclaré coupable d’avoir assassiné à coups de couteau sept personnes en 2008, Hideaki Nakagawa, directeur d’Amnistie internationale Japon, a déclaré : « La pendaison de Tomohiro Kato est une attaque cruelle contre le droit à la vie. Quels que soient les crimes qu’il avait commis, il n’aurait jamais dû subir le traitement le plus cruel, inhumain et dégradant que peut imposer l’État. « Tomohiro Kato avait entamé une procédure pour demander la tenue d’un second procès quant à sa condamnation à mort. Procéder à une exécution alors qu’une demande de nouveau procès est en cours bafoue clairement les garanties internationales qui protègent les droits des condamnés à mort. « Les autorités japonaises doivent instaurer immédiatement un moratoire sur les exécutions à titre de première mesure vers l’abolition totale de la peine capitale – et commuer toutes les sentences capitales en peines d’emprisonnement. » COMPLÉMENT D’INFORMATION Le 21 décembre 2021, le Premier ministre Fumio Kishida a ordonné la première exécution de son mandat. La pendaison de Tomohiro Kato le 26 juillet 2022 est la deuxième exécution réalisée depuis que Fumio Kishida a pris ses fonctions en octobre 2021. Amnistie internationale s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, sans exception, quelles que soient la nature ou les circonstances du crime commis, la culpabilité ou l’innocence ou toute autre situation du condamné, ou la méthode utilisée pour procéder à l’exécution.  En réaction aux informations selon lesquelles les autorités militaires du Myanmar ont procédé à des exécutions pour la première fois depuis la fin des années 1980, Erwin van der Borght, directeur régional à Amnistie internationale, a déclaré : « Ces exécutions s’apparentent à une privation arbitraire de la vie et illustrent une nouvelle fois le terrible bilan du Myanmar en matière de droits humains. Les quatre hommes ont été condamnés par un tribunal militaire à l’issue de procès profondément iniques et secrets. La communauté internationale doit agir immédiatement, alors que plus de 100 personnes se trouveraient dans le quartier des condamnés à mort après avoir été reconnues coupables dans le cadre de procédures similaires. « Depuis plus d’un an, la junte militaire birmane procède à des exécutions extrajudiciaires, se livre à la torture et à toute une gamme de violations des droits humains. L’armée continuera de piétiner la vie des citoyen·ne·s si elle n’est pas tenue de rendre des comptes. « À l’heure où un nombre croissant de pays prend des mesures afin d’abolir la peine de mort, la reprise des exécutions après plus de 30 ans place le Myanmar à rebours de la tendance mondiale, mais va aussi à l’encontre de l’objectif d’abolition inscrit dans le droit international relatif aux droit humains et les normes internationales en la matière. L’isolement du Myanmar ne saurait être plus criant. Nous demandons aux autorités d’instaurer immédiatement un moratoire sur les exécutions à titre de première mesure cruciale. » Complément d’information D’après les médias officiels du Myanmar, quatre exécutions ont eu lieu. Phyo Zeya Thaw, ancien membre de la Ligue nationale pour la démocratie d’Aung San Suu Kyi, et Kyaw Min Yu, également connu sous le nom de Ko Jimmy, militant prodémocratie bien connu, ont été déclarés coupables et condamnés à mort par un tribunal militaire en janvier au titre de la Loi de lutte contre le terrorisme pour des infractions liées à des explosifs, des attentats et au financement du terrorisme– accusations qu’Amnistie internationale estime motivées par des considérations politiques. Deux autres hommes, Hla Myo Aung et Aung Thura Zaw, reconnus coupables du meurtre présumé d’une femme considérée comme une informatrice de l’armée à Hlaing Tharyar à Yangon, ont également vu leurs sentences capitales confirmées. Tous quatre ont été nommés dans le journal d’État Global New Light of Myanmar. Les procédures devant un tribunal contrôlé par l’armée ont été menées dans le secret et de manière profondément inique. Au lendemain de la publication par l’armée du Myanmar de l’Ordonnance n° 3/2021 de la loi martiale, la compétence pour juger des civil·e·s a été transférée à des tribunaux militaires spéciaux ou existants qui appliquent des procès sommaires, sans droit de faire appel. Ces tribunaux supervisent un large éventail d’infractions, y compris passibles de la peine de mort. En vertu du droit international et des normes internationales, les exécutions pratiquées à l’issue de procès iniques violent l’interdiction de la privation arbitraire de la vie, ainsi que l’interdiction absolue de la torture et de toute autre peine cruelle, inhumaine ou dégradante. La dernière exécution recensée au Myanmar remonte à la fin des années 1980. Depuis le coup d’État militaire en février 2021, Amnistie internationale a constaté une hausse alarmante du recours à la peine capitale dans le pays : la junte s’en sert pour persécuter, intimider et harceler tous ceux qui osent contester le pouvoir. Amnistie internationale s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, sans exception. Plus des deux-tiers des pays dans le monde sont abolitionnistes en droit ou dans la pratique.  En réaction à l’exécution signalée de Nazeri bin Lajim à Singapour le 22 juillet 2022, Chiara Sangorgio, spécialiste de la peine de mort à Amnistie internationale, a déclaré : « Cinq personnes ont été pendues cette année à Singapour, au cours d’une période de moins de quatre mois. Cette vague impitoyable de pendaisons doit cesser sur-le-champ. L’utilisation de la peine de mort à Singapour, y compris à titre de châtiment obligatoire pour les infractions liées à la législation sur les stupéfiants, bafoue le droit international et les normes internationales relatives aux droits humains. « Chaque personne exécutée à Singapour en 2022 a été condamnée au titre de la peine de mort obligatoire pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants. Loin d’avoir un effet dissuasif sur la criminalité, ces exécutions témoignent du mépris total des autorités singapouriennes pour les droits fondamentaux et le droit à la vie. « Nous appelons les gouvernements, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) à accroître la pression exercée sur Singapour pour que les garanties internationales relatives à la peine de mort soient respectées et que la politique de lutte contre les stupéfiants soit fondée sur la promotion et la protection des droits humains. L’approche très punitive mise en œuvre par Singapour est bien loin de répondre à ces critères. » Complément d’information L’exécution du ressortissant singapourien Nazeri bin Lajim s’est déroulée vendredi 22 juillet 2022. Il a été condamné à la peine de mort obligatoire en 2017, après avoir été reconnu coupable de possession de 33,39 grammes de diamorphine (héroïne) aux fins de trafic en 2012. Aux termes du droit international et des normes associées, le recours à la peine de mort à titre de peine obligatoire est prohibé et la peine de mort doit être réservée aux « crimes les plus graves » ou aux crimes d’une extrême gravité impliquant un homicide volontaire. Singapour a procédé à cinq exécutions cette année, toutes des personnes condamnées pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants, après une pause de plus de deux ans pendant la pandémie de COVID-19. À rebours de la tendance mondiale en faveur de l’abolition, Singapour compte parmi les quatre pays dont on sait qu’ils ont exécuté des personnes pour ce type d’infractions ces dernières années. Tant l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) que l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), les organes des Nations Unies chargés de la prévention de la criminalité et de la politique en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, condamnent l’usage de la peine de mort pour des infractions à la drogue et invitent les gouvernements à tendre vers l’abolition. En fait, la Position commune du système des Nations unies sur les drogues a toujours été d’engager les gouvernements à se détourner des réponses punitives en raison de leur inefficacité s’agissant de réduire le trafic ou de lutter contre la consommation et l’offre de drogues. Amnistie internationale s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, sans exception. À ce jour, 110 pays ont renoncé à la peine de mort pour tous les crimes, et plus des deux tiers ont aboli ce châtiment en droit ou en pratique.  Nous avons reçu la mauvaise nouvelle qu'une autre exécution est prévu à Singapour, ce vendredi 22 juillet. Cette fois-ci, il s'ajit de Nazeri Lajim, un citoyen singapourien, qui a été reconnu coupable de trafic de drogue en 2017 après avoir possédé deux paquets contenant un total de 33,39g de diamorphine. Étant donné que Nazeri est singapourien, les organisations non-gouvernementales malaisiennes qui s'opposent activement aux exécutions habituellement dans le cas de leurs ressortissants, ne se feront probablement pas entendre aussi vocalement. Nous espérons que vous continuerez d'agir promptement pour Nazeri et les autres qui font face à la peine capitale. Sa famille consent à ce qu'on fasse pression publiquement en sa faveur et s'oppose de manière marquée à son exécution. Si vous désirez en savoir davantage au sujet de Nazeri et de sa lutte avec l'utilisation de drogues, son addiction pour la majeure partie de sa vie et son emprisonnement, cet article est plutôt percutant. Il est clair que Singapour redouble ses énergies et que fort probablement d'autres exécutions seront programmées. Bonne nouvelle!! États-Unis (Texas). Un tribunal du Texas empêche une exécution, Ramiro Gonzales.7/13/2022  Le 11 juillet 2022, la cour d’appel pénale du Texas a octroyé un sursis à Ramiro Gonzales, 48 heures avant le moment où son exécution était prévue. Cet homme a été condamné à mort en 2006 pour un meurtre commis en 2001, alors qu’il avait tout juste 18 ans et sortait d’une enfance et d’une adolescence marquées par la violence et la négligence. La cour d’appel pénale du Texas a renvoyé le dossier devant le tribunal de première instance pour qu’il examine le recours concernant le témoignage erroné d’un expert engagé par l’accusation lors du procès pour attester de la « dangerosité future » de Ramiro Gonzales, une conclusion du jury qui constitue un prérequis pour prononcer une condamnation à mort au Texas. Aucune action complémentaire n’est requise. Un grand merci à toutes les personnes qui ont envoyé des appels. COMPLÉMENT D'INFORMATION Le 30 juin 2022, les avocats de Ramiro Gonzales ont déposé un recours devant la cour d’appel pénale du Texas, arguant notamment que l’accusation avait présenté un témoignage d’expert erroné à l’audience de détermination de la peine lors du procès de leur client en 2006. Au cours de cette audience, le parquet avait fait témoigner un psychiatre qui avait estimé que Ramiro Gonzales risquait « assurément » de commettre des actes de violence en prison. On sait depuis longtemps que ces pronostics sont totalement inexacts, même s’ils sont jugés efficaces par les procureurs pour requérir la peine capitale au Texas, où le jury doit conclure à la « dangerosité future » d’un accusé avant qu’une telle condamnation puisse être prononcée. Le psychiatre en question a récemment procédé à un nouvel examen de Ramiro Gonzales. Cette fois, il a conclu que celui-ci ne présentait pas de trouble de la personnalité antisociale – contrairement à ce qu’il avait déclaré lors du procès – et « pas de risque de danger futur » pour autrui. Dans son compte rendu, il a écrit : « Au moment des faits, M. Gonzales avait à peine 18 ans. Avec le passage du temps et le développement conséquent de sa maturité, il est aujourd’hui une personne nettement différente, tant sur le plan mental qu’affectif. Cela représente une évolution très positive. À l’heure actuelle, au vu de tous les éléments dont je dispose, j’estime que l’on peut raisonnablement penser que M. Gonzales, dans son état mental actuel, ne pose statistiquement aucune menace de danger futur pour la société en termes d’actes prévisibles de violence criminelle. » Durant les 15 années que Ramiro Gonzales a passé dans le couloir de la mort, des quelques rares fois où il a fait l’objet de mesures disciplinaires, pour la plupart au début de son incarcération, aucune n’a été prise à la suite de violences de sa part. Le 11 juillet 2022, malgré cette information et d’autres éléments figurant dans la demande de grâce de Ramiro Gonzales, le Comité des grâces et des libérations conditionnelles du Texas a voté contre l’octroi d’une grâce – c’est-à-dire qu’il a refusé de recommander une mesure de clémence au gouverneur. Environ une heure plus tard, la cour d’appel pénale du Texas a rendu sa décision suspendant l’exécution. Elle a statué que « la détermination de la dangerosité future se fait lors du procès et ne peut être réévaluée comme il se doit lors d’une procédure en habeas corpus. » Estimant que le recours présenté concernait ce type de réévaluation, elle a noté que « le tribunal de première instance ne devrait pas l’examiner ». Cependant, elle a ajouté que les avocats avaient également présenté des éléments montrant que le témoignage du psychiatre sur les taux de récidive était faux et que « ce faux témoignage pourrait avoir influencé la réponse du jury à la question de la dangerosité future » lors de l’audience de détermination de la peine. Elle a donc renvoyé cet aspect du recours devant le tribunal de première instance pour l’examen de son bien-fondé. Le sursis, a-t-elle explicitement précisé, doit rester en vigueur tant que cette procédure n’est pas arrivée à son terme. Sept exécutions ont eu lieu aux États-Unis depuis le début de l’année 2022, respectivement en Alabama (1), en Arizona (2), dans le Missouri (1), en Oklahoma (2) et au Texas (1). Action urgente - Algérie. Il faut enquêter sur la torture d'un lanceur d'alerte, Mohamed Benhlima.7/13/2022  Mohamed Benhlima est un militant, un ancien responsable militaire et un lanceur d'alerte ayant dénoncé en ligne la corruption présumée de hauts gradés de l’armée algérienne. Il a demandé l’asile en Espagne mais les autorités espagnoles l’ont expulsé vers l’Algérie en mars 2022. Les autorités algériennes lui ont fait subir des actes de torture et des mauvais traitements, et l’ont incarcéré à la prison d’El Harrash à Alger avant de le transférer dans la prison militaire d’El Blida. Il est jugé pour différentes affaires devant des tribunaux militaires et civils. Accusé d’espionnage et de désertion, il a été condamné à mort par contumace, alors qu’il était encore demandeur d'asile en Espagne. PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS Président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune Présidence de la République Place Mohammed Seddik Benyahia El Mouradia, Alger, 16000, Algérie Télécopieur: +213 02169 15 95 Courriel: Monsieur le Président, Je vous écris afin de vous faire part de mon inquiétude au sujet des allégations formulées par le lanceur d’alerte Mohamed Benhlima, qui se trouve en détention à l'isolement à la prison militaire d’El Blida depuis le 28 avril 2022. Il est incarcéré dans une petite cellule et n’est autorisé à sortir que 10 minutes par jour, sans pouvoir entretenir de contacts avec d’autres prisonniers. Le 19 juin, il a déclaré devant un juge du tribunal de Koléa que des agents des forces militaires de sécurité du centre du renseignement de Shawla, à Alger, l’ont soumis à des actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements pendant de nombreux jours après son expulsion vers l’Algérie le 24 mars 2022. Il a notamment dit qu’on l’avait déshabillé et lui avait versé de l’eau très froide sur le corps. Lors de leurs visites bi-hebdomadaires, ses proches ont signalé que sa perte de poids était visible, qu’il avait le visage pâle et les yeux cernés. Lors de la visite du 19 juin, sa famille a remarqué que les poils de sa moustache avaient été arrachés et non pas rasés, et que ses mains et ses bras présentaient de nombreux petits trous, comme si sa peau avait été percée par ce qui aurait pu être un coupe-ongles ou un instrument chauffé. Sa famille a demandé l’ouverture d’une enquête sur ces allégations de torture dans une lettre adressée aux autorités algériennes, notamment au procureur général militaire, au président de la République et au ministre de la Justice le 25 juin. Dans cette même lettre, la famille a déploré les conditions des visites bi-hebdomadaires qu’elle est autorisée à lui rendre à la prison militaire d’El Blida. La direction de la prison fait attendre la famille de Mohamed Benhlima jusqu’à ce que l’heure officielle des visites soit presque finie et que toutes les autres familles aient terminé, avant de permettre à ses proches de le voir pendant moins de 10 minutes, en présence de gardiens. Les 19 et 22 juin, la télévision algérienne a diffusé de nouvelles vidéos de Mohamed Benhlima intitulées «nouveaux aveux du terroriste Benhlima». Ces vidéos, considérées comme diffamatoires par ses avocats, portent gravement atteinte à ses droits à la vie privée et à un procès équitable, et mettent en péril la procédure d’enquête. Je vous exhorte à garantir la libération immédiate de Mohamed Benhlima, à mettre fin aux poursuites lancées contre lui sur la base d’accusations en relation avec l’exercice de ses droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique, et à annuler sa condamnation à mort. En attendant sa libération, je vous engage à veiller à ce qu’il soit détenu dans des conditions conformes aux normes internationales et protégé contre la torture et les autres formes de mauvais traitements. Enfin, je vous demande de continuer à lui accorder le droit de communiquer régulièrement avec sa famille et ses avocats, et de vous abstenir d’intimider son équipe de défense, par quelque moyen que ce soit. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération. COMPLÉMENT D'INFORMATION Mohamed Benhlima est un citoyen algérien qui a demandé l’asile en Espagne et en France, un ancien responsable militaire, ainsi qu’un lanceur d'alerte qui a dénoncé la corruption présumée de hauts-gradés de l’armée algérienne sur une chaîne youtube, et a participé à des manifestations pacifiques contre les autorités algériennes qui ont commencé dans le pays en 2019. Lors de son expulsion vers l’Algérie, les autorités algériennes ont largement médiatisé la «détention» de Mohamed Benhlima et ont gravement violé son droit à la vie privée ainsi que ses droits relatifs à l’équité des procès, en particulier son droit de ne pas être forcé à témoigner contre lui-même. Les services audiovisuels algériens ont diffusé une vidéo dans laquelle il «avoue» sa culpabilité dans un complot contre l’État, et affirme n’avoir pas été maltraité en détention. Mohamed Benhlima avait lui-même diffusé une vidéo depuis un centre de rétention de Valence (Espagne) avant son expulsion forcée vers l’Algérie, dans laquelle il déclare que des vidéos de ce type ne seraient pas authentiques et montreraient qu’il était «soumis à de graves actes de torture par les services du renseignement». Selon les informations obtenues par Amnistie internationale, Mohamed Benhlima est arrivé en Espagne le 1er septembre 2019 avec un visa Schengen valide. Il a déposé une demande d’asile en Espagne et les autorités espagnoles lui ont délivré un titre de séjour, qu’il a renouvelé et qui était valide jusqu’au 5 novembre 2021. Le 23 août 2021, il a été convoqué dans un poste de police de Bilbao, en Espagne. Craignant la possibilité d’une extradition vers l’Algérie, il a fui vers la France peu après. Sa peur d’être extradé provenait d’une affaire similaire d’extradition de l’Espagne vers l’Algérie d’un ancien militaire et demandeur d’asile, Mohamed Abdellah, le 20 août 2021. Mohamed Benhlima a plus tard été arrêté et renvoyé en Espagne. Le 14 mars 2022, les autorités espagnoles ont ouvert un dossier d’expulsion administrative pour une infraction à l’Article 54.1.a de la Loi relative à l’immigration 4/2000, affirmant que Mohamed Benhlima avait pris part à des «activités contraires à la sécurité publique ou susceptibles de nuire aux relations de l’Espagne avec des pays étrangers». Les autorités espagnoles ont justifié l’ouverture d’un dossier d’expulsion en mettant en avant l’association présumée de Mohamed Benhlima avec le groupe d’opposition politique Rachad, répertorié comme groupe terroriste par l’Algérie depuis le 6 février 2022. Les autorités espagnoles ont affirmé que l’objectif de Rachad était de charger de jeunes radicaux d’infiltrer la société algérienne afin de susciter des protestations contre le gouvernement algérien, et ont conclu que ce militant appartenait à un groupe terroriste. Les autorités espagnoles n’ont cependant produit aucun élément attestant un recours à la violence, l’apologie de la haine ou un quelconque autre agissement de ce militant pouvant être considéré comme relevant du «terrorisme» selon la définition proposée par le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Il semble que les autorités espagnoles n’ont pas pris en considération un contexte dans lequel les autorités algériennes portent de plus en plus souvent des accusations abusives en relation avec le terrorisme et la sécurité nationale contre des militant·e·s pacifiques, des défenseur·e·s des droits humains et des journalistes depuis avril 2021. Le 27 décembre 2021, les procédures spéciales des Nations unies ont souligné que la définition du terrorisme donnée par le Code pénal algérien était trop floue et portait atteinte aux droits humains. Elles ont indiqué que la procédure d’enregistrement sur la liste nationale des organisations terroristes ne respectait pas les normes internationales relatives aux droits humains, et ont fait état de leurs inquiétudes. Le 24 mars, vers 19 heures, les avocats de Mohamed Benhlima ont été notifiés de l’avis d’expulsion, et ont promptement déposé une demande de mesure suspensive provisoire auprès de l’Audience nationale, en Espagne, qui l’a rejetée. Il a cependant plus tard été révélé que le militant était à ce moment-là déjà escorté vers l’Algérie à bord d’un avion. LANGUE(S) À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : arabe, français, anglais Vous pouvez également écrire dans votre propre langue. MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 7 SEPTEMBRE 2022. Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir. PRÉNOM, NOM ET PRONOM À UTILISER : Mohamed Benhlima (il)  En réaction à l’exécution du ressortissant malaisien Kalwant Singh à Singapour, ainsi qu’à celle d’un autre homme, Emerlynne Gil, directrice régionale adjointe pour les recherches à Amnistie internationale, a déclaré : « Singapour a une nouvelle fois exécuté des personnes reconnues coupables d’infractions liées à la législation sur les stupéfiants, en violation du droit international, au mépris du tollé suscité au sein de la population. « À contre-courant de la tendance mondiale vers l'abolition de la peine de mort, Singapour compte parmi les quatre pays dont on sait qu’ils ont exécuté des personnes pour des infractions liées à la drogue ces dernières années. La peine de mort n'est jamais la solution et nous nous y opposons sans condition. Rien ne prouve qu'elle ait un effet réellement dissuasif sur la criminalité. » Bien que le tribunal ait conclu que son rôle se limitait au transport de drogue, Kalwant Singh s'est vu refuser un certificat d'assistance substantielle par l'accusation. Il a ensuite été condamné par le tribunal à la peine de mort à titre obligatoire. Sa demande de sursis de dernière minute, qui sollicitait la révision de la décision de ne pas lui délivrer de certificat, a été rejetée par la cour d'appel la veille de l'exécution. La semaine dernière, dans une interview accordée aux médias, le ministre de la Justice K. Shanmugam a publiquement défendu le recours à la peine de mort pour les infractions liées à la législation sur les stupéfiants à Singapour, citant la reconnaissance par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) des problèmes causés par la drogue en Asie du Sud-Est. « Contrairement à ce qu'affirment les autorités de Singapour, l'ONUDC et l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) – les organes des Nations Unies chargés de la prévention du crime et de la politique en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants – ont condamné le recours à la peine de mort pour les infractions liées à la drogue et ont exhorté les gouvernements à tendre vers l'abolition. En fait, la Position commune du système des Nations unies sur les drogues a toujours été d'engager les gouvernements à se détourner des réponses punitives en raison de leur inefficacité s’agissant de réduire le trafic ou de lutter contre la consommation et l'offre de drogues. » « Le gouvernement a le devoir de protéger les droits humains de tous et son recours à la peine de mort est une violation flagrante des droits humains. Les autorités singapouriennes doivent stopper immédiatement cette vague de pendaisons et instaurer un moratoire sur les exécutions à titre de première étape vers la mise au placard de ce châtiment honteux et inhumain. » COMPLÉMENT D’INFORMATION Kalwant Singh, ressortissant malaisien, a été reconnu coupable et condamné en 2016 à la peine de mort à titre de sanction obligatoire pour trafic de drogue en 2013. La Haute Cour a confirmé son rôle de « passeur », mais le parquet ne lui a pas fourni de certificat d'assistance substantielle, pourtant nécessaire pour que les juges puissent trancher entre la peine de mort et la réclusion à perpétuité avec bastonnade. La cour d'appel a confirmé sa déclaration de culpabilité et sa condamnation à mort en 2016. Les autorités singapouriennes ont fixé son exécution au 7 juillet 2022, laissant peu de temps à sa famille pour prendre des dispositions afin de se rendre à Singapour depuis la Malaisie. Un autre homme a également été reconnu coupable dans le cadre de la même affaire et condamné à la peine de mort à titre obligatoire pour trafic de stupéfiants. Son exécution a également été fixée au 7 juillet. Singapour a procédé à quatre exécutions en 2022, toutes des personnes reconnues coupables d'infractions liées à la législation sur les stupéfiants, après une pause de plus de deux ans durant la pandémie. Amnistie internationale s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances et sans aucune exception. À ce jour, 110 pays du monde ont renoncé à la peine de mort pour tous les crimes, et plus des deux tiers ont aboli ce châtiment en droit ou en pratique.  Les exécutions par pendaison ont repris à Singapour pour des infractions à la législation sur les stupéfiants: Abdul Kahar bin Othman a été exécuté le 30 mars et Nagaenthran Dharmalingam, ressortissant malaisien, le 29 avril. Une troisième exécution prévue le 28 avril a été suspendue. Les exécutions du ressortissant malaisien Kalwant Singh et d’un autre homme sont programmées pour le 7 juillet. Ces deux hommes ont été déclarés coupables de trafic de stupéfiants et condamnés automatiquement à la peine de mort, en violation du droit international et des normes y afférentes. Le gouvernement de Singapour doit renoncer à ces exécutions, commuer toutes les sentences capitales déjà prononcées et réviser la législation nationale afin de mettre l’application de la peine de mort dans le pays en conformité avec le droit international et les normes internationales, à titre de première étape urgente vers l’abolition totale de ce châtiment. PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS M. Lee Hsien Loong Premier Ministre de Singapour Office of the Prime Minister Orchard Road Istana Singapour 238823 Courriel: ; Monsieur le Premier ministre, Je regrette profondément que des exécutions continuent d’être programmées à Singapour, notamment dans des affaires où la peine de mort a été prononcée en violation des interdictions établies par le droit international relatif aux droits humains et les normes en la matière. La reprise des exécutions à Singapour après plus de deux ans d’interruption est un revers majeur, aussi je vous appelle à renoncer immédiatement à toute nouvelle exécution et à réviser la législation nationale afin de la mettre en conformité avec le droit international relatif aux droits humains et les normes liées, à titre de première étape urgente vers l’abolition. Je m’étonne que Singapour continue de recourir à la peine de mort pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et à titre de peine automatique, alors que ces pratiques sont interdites par le droit international et les normes internationales et ont été abandonnées par la majorité des pays du globe. En violation des engagements internationaux souscrits par Singapour en tant qu’État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, un homme en situation de handicap intellectuel et mental a été exécuté. Des inquiétudes liées à l’équité des procédures ont par ailleurs entaché le recours à la peine de mort contre des personnes reconnues coupables de trafic de stupéfiants. Le droit international et les normes qui y sont associées prévoient des restrictions au recours à la peine de mort afin d’empêcher toute privation arbitraire de la vie. Je demande instamment au gouvernement de Singapour de prendre de toute urgence des mesures pour réformer les lois relatives à la peine de mort, au lieu de procéder à de nouvelles exécutions. Singapour est l’un des quatre pays dont on sait qu’ils ont procédé à des exécutions pour des infractions liées aux stupéfiants ces dernières années. La législation singapourienne sur le contrôle des stupéfiants laisse aux juges une marge de manœuvre très limitée s’agissant de prendre en compte d’éventuelles circonstances atténuantes lors de l’énoncé du jugement, telles que la dépendance à la drogue ou d’autres circonstances pertinentes dans le cadre de l’affaire. Malheureusement, les politiques très punitives de Singapour dans ce domaine ont non seulement échoué dans leur objectif de lutte contre la consommation et la disponibilité des stupéfiants dans le pays, mais également sur le terrain de la protection contre les risques liés à la drogue. Elles n’ont pas permis par exemple de s’attaquer aux causes profondes de la consommation de stupéfiants ni d’adopter une démarche fondée sur la santé. Je vous demande de renoncer immédiatement à toutes les exécutions, de commuer les sentences des prisonniers actuellement condamnés à mort et d’instaurer un moratoire officiel sur toutes les exécutions, à titre de première étape vers l’abolition totale de la peine capitale. Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma haute considération. COMPLÉMENT D’INFORMATION Kalwant Singh, ressortissant malaisien arrêté en 2013 pour trafic de stupéfiants, a été déclaré coupable et condamné automatiquement à mort en 2016. La Haute Cour a conclu qu’il n’était qu’un «coursier», mais le ministère public ne lui a pas délivré de certificat d’assistance substantielle. Or, ce certificat est indispensable pour que les juges aient la possibilité de choisir entre la peine de mort et la prison à perpétuité assortie de coups de canne. La déclaration de culpabilité et la condamnation à mort de Kalwant Singh ont été confirmées par la Cour d’appel en 2016. Les autorités singapouriennes ont programmé son exécution le 7 juillet, ce qui laisse peu de temps à sa famille pour s’organiser pour venir depuis la Malaisie. Un autre homme a été déclaré coupable de trafic de stupéfiants dans la même affaire et condamné automatiquement à la peine de mort. Son exécution est aussi prévue le 7 juillet. En revanche, un troisième coaccusé, dont le parquet a estimé qu’il avait coopéré avec les autorités dans cette affaire, a reçu un certificat d’assistance substantielle et a été condamné à une peine de réclusion à perpétuité assortie de 15 coups de canne. Depuis l’entrée en vigueur en 2013 de modifications apportées à la Loi relative à l’usage illicite de stupéfiants, les juges singapouriens ont une marge de manœuvre en matière de condamnation dans les affaires où le rôle de l’accusé·e est limité au transport de stupéfiants («coursier») si le ministère public délivre un certificat d’assistance substantielle, ou dans le cas de personnes reconnues comme présentant des troubles mentaux ou des handicaps intellectuels ayant des conséquences importantes sur leur responsabilité mentale dans les actes et omissions liés à l’infraction. Cela signifie, de façon préoccupante, que si le parquet ne fournit pas de certificat d’assistance substantielle après avoir déterminé qu’un accusé a fait office de «coursier», le tribunal est privé de tout pouvoir d’appréciation et a l’obligation de prononcer la peine de mort, ce qui revient dans les faits à laisser à l’accusation le choix de la peine. Malgré une vague internationale de protestations, Nagaenthran K. Dharmalingam, ressortissant malaisien, a été exécuté le 29 avril 2022. Les experts médicaux qui l’ont examiné en 2013, 2016 et 2017 ont déterminé qu’il présentait un fonctionnement intellectuel à la limite du retard mental et des déficiences cognitives, qui «ont pu contribuer à ce qu’il accorde sa loyauté de manière inconsidérée et à ce qu’il n’évalue pas correctement les risques liés aux actes qui lui sont reprochés». Dans la décision rendue lors de son dernier recours le 29 mars 2022, le tribunal a rejeté les arguments concernant le déclin de son état mental, ainsi que les contestations s’appuyant sur ses capacités intellectuelles. Les organes chargés de veiller à l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle Singapour est partie, et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont précisé que ces traités interdisaient de prononcer la peine de mort contre des personnes dont les handicaps mentaux et intellectuels compromettaient l’efficacité de la défense. Abdul Kahar bin Othman a été déclaré coupable de trafic de stupéfiants et condamné automatiquement à mort en 2015. Sa famille a été avertie et priée de prendre des dispositions pour lui rendre une dernière visite dans une lettre datée du 23 mars, avant son exécution fixée au 30 mars. Les pendaisons de ces deux hommes semblent s’inscrire dans cadre d’une nouvelle vague d’exécutions. Un troisième homme, Datchinamurthy Kataiah, a vu son exécution suspendue le 28 avril, veille de la date prévue, après avoir demandé, sans l’aide d’un avocat, un sursis au tribunal car il avait un autre recours en attente d’examen. Les garanties internationales pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort interdisent clairement de procéder à une exécution tant que des recours sont en instance. Le droit international et les normes en la matière interdisent l’imposition automatique de la peine de mort car cela prive les juges de la possibilité de prendre en compte les éventuelles circonstances atténuantes dans une affaire. En outre, aux termes du droit international et des normes associées, le recours à la peine de mort doit être limité aux «crimes les plus graves» impliquant un homicide volontaire. Une autre source d’inquiétude est le fait que le ministère public s’appuie sur des présomptions juridiques en vertu de la Loi singapourienne relative à l’usage illicite de stupéfiants, ce qui signifie que toute personne dont il est établi qu’elle a en sa possession une certaine quantité de substances prohibées peut être considérée comme ayant connaissance de la nature de la substance et de sa quantité, et comme ayant l’intention de se livrer au trafic de cette substance, à moins qu’elle ne puisse prouver le contraire, ce qui constitue une atteinte au droit à la présomption d’innocence. La dernière exécution signalée à Singapour avant celle de mars 2022 remontait à novembre 2019, avant le début de la pandémie de COVID-19. Les autorités ont programmé d’autres exécutions en 2020 et 2021, mais elles ont finalement été suspendues car des recours restaient à examiner. Amnistie internationale s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, sans exception. À ce jour, 110 pays ont renoncé à la peine de mort pour tous les crimes, et plus des deux tiers ont aboli ce châtiment en droit ou en pratique. LANGUE(S) À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : anglais Vous pouvez également écrire dans votre propre langue. MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 29 AOÛT 2022. Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir. |

Centre de presseLe centre de presse du Secrétariat international met à la disposition des professionnels et du grand public des nouvelles de dernière minute, des commentaires de spécialistes et des informations importantes sur la situation dans le monde relative à la peine de mort. Archives

Janvier 2023

Catégories

Tous

|

Amnistie internationale Canada francophone - Abolition de la peine de mort - Tél. : 819-944-5157

Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca

Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca

Flux RSS

Flux RSS