Zahra Sedighi-Hamadani, défenseure iranienne des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), et une autre femme, Elham Choubdar, ont été condamnées à mort pour « corruption sur terre ». Elles ont été prises pour cible en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre réelles ou supposées, et de leurs activités sur les réseaux sociaux en faveur des communautés LGBTI. PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS Responsable du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejei c/o Mission de la République islamique d'Iran auprès de l'Union européenne 15 Avenue Franklin Roosevelt 1050 Bruxelles Belgique Monsieur le Responsable du pouvoir judiciaire, Zahra Sedighi-Hamadani, 31 ans, défenseure des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), connue sous le nom de Sareh, et une autre femme, Elham Choubdar, 24 ans, ont été condamnées à mort après que le tribunal révolutionnaire d’Orumiyeh, dans la province de l’Azerbaïdjan occidental, les a jugées début août 2022, avant de les déclarer coupables de « corruption sur terre ». Des communiqués officiels, des articles publiés dans les médias d’État et des déclarations du parquet à Zahra Sedighi-Hamadani depuis son arrestation en octobre 2021 indiquent qu’elle a été prise pour cible pour des motifs discriminatoires liés à son orientation sexuelle et/ou son identité de genre réelles ou supposées, ainsi qu’à son action pacifique pour les droits des personnes LGBTI, notamment sur les réseaux sociaux, et son association avec des personnes LGBTI demandant l’asile en Irak. Le 18 juillet 2022, des médias d’État affiliés aux pasdaran (gardiens de la révolution) ont diffusé une vidéo homophobe décrivant Zahra Sedighi-Hamadani comme une « criminelle » pour avoir publié en ligne des contenus « faisant la promotion de l’homosexualité » et « remettant en cause la condamnation des relations sexuelles interdites (namashrou) ». Cette vidéo de propagande a fait un rapprochement entre le militantisme pacifique pour les droits LGBTI mené en ligne par Zahra Sedighi-Hamadani et des accusations infondées de participation à des « jeux d’argent » et au « trafic de femmes et de filles de l’Iran vers Arbil [Irak] », dans le but de la diaboliser. Des documents judiciaires et d’autres informations consultées par Amnistie internationale indiquent qu’Elham Choubdar a été prise pour cible pour des motifs discriminatoires similaires en relation avec son orientation sexuelle et/ou son identité de genre réelles ou supposées, ses activités de soutien aux personnes LGBTI sur les médias sociaux, et son association avec Zahra Sedighi-Hamadani. Les procédures ayant débouché sur la déclaration de culpabilité et les condamnations de ces femmes ont été contraires aux normes d’équité les plus élémentaires. Après son arrestation, Zahra Sedighi-Hamadani a été soumise à une disparition forcée pendant 53 jours. Pendant cette période, elle a subi des interrogatoires abusifs sans pouvoir s’entretenir avec un avocat, des placements prolongés à l'isolement, accompagnés d’insultes homophobes, de menaces de mort et de menaces de retrait de la garde de ses enfants. Ces agissements enfreignent le droit à l’équité des procès et sont contraires à l’interdiction absolue de la torture et des autres mauvais traitements. Amnistie internationale a cru comprendre qu’Elham Choubdar a subi des pressions visant à l’amener à faire des « aveux ». L'infraction de « corruption sur terre » ne répond par ailleurs pas aux exigences de clarté et de précision requises en droit pénal et enfreint le principe de légalité et de certitude juridique. Le 1 er septembre 2022, des représentants de l’État ont annoncé la décision du tribunal aux deux femmes à la prison d’Orumiyeh, où elles sont toutes deux incarcérées. Leurs équipes de défense ont interjeté appel auprès de la Cour suprême. Je vous demande d’annuler immédiatement les déclarations de culpabilité et les condamnations à mort prononcées contre Zahra Sedighi-Hamadani et Elham Choubdar, et de libérer immédiatement ces deux femmes car elles ont été visées pour des motifs discriminatoires liés à leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre réelles ou supposées, ainsi qu’à leurs activités pacifiques de défense des droits fondamentaux des personnes LGBTI. En attendant leur libération, faites en sorte qu’elles soient autorisées à s’entretenir régulièrement avec des avocats de leur choix et avec leur famille. J’exhorte par ailleurs les autorités iraniennes à établir un moratoire officiel sur les exécutions, dans le but d’abolir la peine de mort, de dépénaliser les comportements sexuels entre personnes consentantes de même sexe, et d’adopter des lois relatives à la protection des personnes LGBTI contre les discriminations, les violences et d’autres violations des droits humains. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération. COMPLÉMENT D'INFORMATION L’organisation HENGAW pour les droits humains a déclaré le 4 septembre 2022 que Zahra Sedighi-Hamadani et Elham Choubdar avaient été condamnées à mort. Après que les médias ont largement relayé cette information, l’appareil judiciaire iranien a confirmé la nouvelle le 5 septembre 2022, en annonçant que Zahra Sedighi-Hamadani et Elham Choubdar avaient été condamnées à mort en relation avec l’accusation de « trafic de femmes et de filles ». Avant cela, le 6 novembre 2021, le service de renseignement des gardiens de la révolution avait annoncé avoir capturé, « grâce à une complexe opération extraterritoriale de renseignement menée à plusieurs niveaux, le chef d'un réseau de trafic illicite de filles et de femmes iraniennes vers les pays voisins à des fins de corruption ainsi que de direction et de soutien de groupes homosexuels opérant sous la protection d’agences de renseignement [étrangères] ». Amnistie internationale estime que les accusations de trafic sont fallacieuses et infondées, et découlent de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre réelles ou supposées, et dans le cas de Zahra Sedighi-Hamadani, de son association avec d’autres personnes LGBTI iraniennes en quête d’asile fuyant les persécutions systématiques en Iran. Les pasdaran ont soumis Zahra Sedighi-Hamadani à une arrestation arbitraire fin 2021 près de la frontière iranienne alors qu’elle essayait d’obtenir une protection internationale en Turquie. Elham Choubdar a été appréhendée quelque temps plus tard. Les autorités ont inculpé les deux femmes pour « incitation à la corruption et à la prostitution » et « propagation de la corruption sur terre » (efsad-e fel arz). Elles ont également accusé Zahra Sedighi-Hamadani d’« entrée illégale dans le pays ». Conformément au droit pénal iranien, les accusations d’« incitation à la corruption et à la prostitution » et d’« entrée illégale dans le pays » ont été examinées par la 111e chambre du deuxième tribunal pénal d’Orumiyeh, et le tribunal révolutionnaire d’Orumiyeh a été chargé de se prononcer sur celle de « corruption sur terre ». En juillet 2022, le tribunal pénal a reconnu Zahra Sedighi-Hamadani coupable d’« entrée illégale dans le pays » et l’a condamnée à une amende. Dans le cadre de cette même décision, le tribunal a acquitté les deux femmes du chef d’« incitation à la corruption et à la prostitution » au motif qu’elles étaient déjà poursuivies devant le tribunal révolutionnaire pour « corruption sur terre » pour les mêmes faits, et que le deuxième tribunal pénal n’était donc pas compétent. La décision rendue par la 111e chambre du deuxième tribunal pénal d’Orumiyeh, qu’Amnesty International a pu consulter, indique que les deux femmes ont été accusées de « corruption sur terre » en raison de leurs « activités en ligne », mais ne fournit pas plus d’informations. À la mi-janvier 2022, Zahra Sedighi-Hamadani a été informée par l’enquêteur principal de la sixième division des services du ministère public révolutionnaire d’Orumiyeh qu’elle était accusée de « propagation de la corruption sur terre » notamment par le biais de la « promotion de l’homosexualité », de « communication avec des médias hostiles à la République islamique » et de « promotion du christianisme ». Les deux premières accusations sont liées aux positions qu’elles a prises publiquement pour défendre les droits des personnes LGBTI, notamment sur des réseaux sociaux tels que Telegram et Instagram, et lors d’une apparition dans un documentaire de la BBC diffusé en mai 2021, consacré aux violences subies par les personnes LGBTI dans la région du Kurdistan irakien. Selon les informations obtenues par Amnistie internationale, la dernière accusation renvoie au fait qu’elle aurait porté un collier avec une croix et fréquenté une église de maison en Iran il y a plusieurs années. Avant d’entreprendre la périlleuse traversée de la frontière irano-turque, Zahra Sedighi-Hamadani a enregistré un message vidéo, demandant à une personne de confiance de le diffuser si elle n’arrivait pas saine et sauve en Turquie. Dans la vidéo diffusée par le Réseau iranien lesbien et transgenre (6Rang) le 7 décembre 2021, elle disait : « Je veux que vous sachiez à quel point nous, les personnes LGBT, subissons des pressions. Nous risquons notre vie pour nos émotions, mais nous trouverons notre vraie identité [...] J’espère qu’un jour viendra où nous pourrons toutes et tous vivre en liberté dans notre pays [...] Maintenant, je suis en route vers la liberté. J’espère arriver sans encombre. Si je réussis, je continuerai à m'occuper des personnes LGBT. Je les défendrai et je ferai entendre ma voix. Si j’échoue, j'aurai donné ma vie pour cette cause. » Le Code pénal islamique iranien érige en infraction les relations sexuelles librement consenties entre personnes adultes de même sexe, ainsi qu’entre personnes mineures de même sexe, prévoyant des châtiments corporels, comme la flagellation, qui constituent une forme de torture, ainsi que la peine capitale, le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Les recherches effectuées par Amnistie internationale montrent avec constance que les tribunaux révolutionnaires manquent d’indépendance et prononcent de lourdes peines contre les défenseur·e·s des droits humains, entre autres, influencés en cela par les services de sûreté et du renseignement, à l’issue de procédures iniques, sommaires et en grande partie secrètes qui portent atteinte au droit à un procès équitable. Les militant·e·s en faveur des droits humains et les avocats spécialisés dans la défense de ces droits ne cessent de répéter que les tribunaux révolutionnaires n’ont aucun fondement constitutionnel et doivent être abolis. Amnistie internationale a aussi précédemment recueilli des informations sur la criminalisation par les autorités iraniennes des activités des défenseur·e·s des droits humains, sur fond de campagnes diffamatoires contre ces personnes, en particulier sur Internet, dans l’objectif de saper leur travail en faveur des droits fondamentaux. LANGUES À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : persan, anglais. Vous pouvez également écrire dans votre propre langue. MERCI D'AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS, ET AVANT LE : 10 novembre 2022 Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir. PRÉNOM, NOM ET PRONOM À UTILISER : Zahra Sedighi-Hamadani (elle) ; Elham Choubdar (elle) LIEN VERS L’AU PRÉCÉDENTE : https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/5180/2022/fr/

2 Commentaires

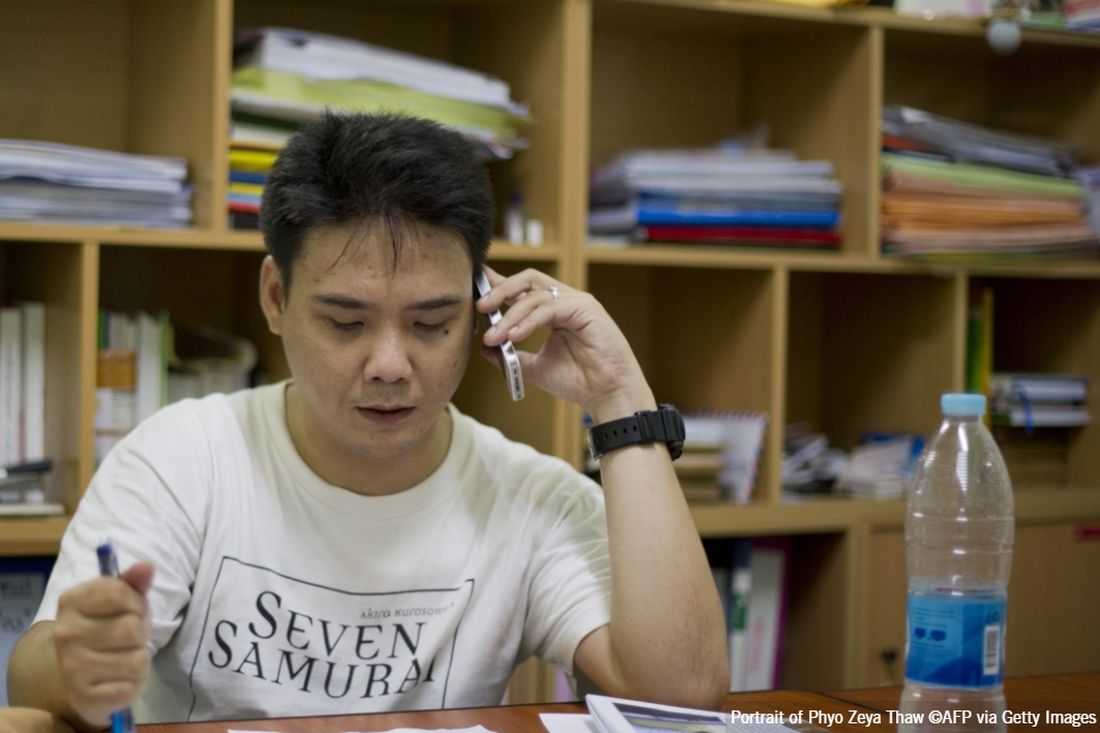

Benjamin Cole, 57 ans, doit être exécuté dans l’Oklahoma le 20 octobre 2022. Il a été condamné à mort en décembre 2004 pour le meurtre de sa fille de neuf mois, morte en décembre 2002. Des médecins ont établi qu’il était atteint de schizophrénie paranoïde et présentait des lésions cérébrales. Au fil des années, ses avocat·e·s l’ont décrit comme une personne incapable de les aider à le défendre, tant lors du procès en première instance que des recours qui ont été formés. Celui qu’ils ont déposé auprès du Comité des grâces et des libérations conditionnelles de l’Oklahoma doit être examiné le 27 septembre 2022. Amnesty International exhorte cette instance à recommander au gouverneur Kevin Stitt de commuer la condamnation à mort de Benjamin Cole. PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS Oklahoma Pardon and Parole Board 2915 N Classen Blvd #405 Oklahoma City, OK 73106 États-Unis Mesdames, Messieurs, Benjamin Cole doit être exécuté dans l’Oklahoma le 20 octobre 2022 pour le meurtre de sa fille, morte en décembre 2002 à l’âge de neuf mois. Il est prévu que vous examiniez son recours en grâce le 27 septembre 2022. Les avocat·e·s de Benjamin Cole ont exprimé depuis longtemps de sérieux doutes quant à son aptitude mentale – à être jugé lors d’un procès, à participer à sa défense lors des recours formés et, plus récemment, à être exécuté – en raison de ses troubles psychosociaux (mentaux) de longue date. Depuis le début de l’affaire, ils décrivent un client incapable de communiquer de façon rationnelle et cohérente avec eux. En 2008, il a été établi que Benjamin Cole souffrait de schizophrénie paranoïde, et au fil des années qu’il a passées dans le couloir de la mort, son état de santé mentale se serait dégradé sans être pris en charge. De plus, selon un médecin qui est aussi neuroradiologue, une lésion cérébrale détectée lors d’une IRM en 2004 pourrait exacerber sa pathologie psychiatrique et expliquer la dégradation de ses fonctions motrices, un possible syndrome parkinsonien et sa nécessité d’utiliser un fauteuil roulant. Je vous appelle à recommander au gouverneur Kevin Stitt de commuer la condamnation à mort de Benjamin Cole. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma haute considération. COMPLÉMENT D’INFORMATION Benjamin Cole a été inculpé du meurtre avec circonstances aggravantes de sa fille de neuf mois, qui est morte le 20 décembre 2002 et dont le décès a été attribué à une fracture de la colonne vertébrale ayant entraîné une déchirure de l’aorte. Dans une déclaration à la police qui a été filmée, Benjamin Cole a expliqué qu’il avait tenté de faire cesser les pleurs de l’enfant, qui était couchée sur le ventre. Il l’aurait poussée énergiquement par les chevilles, ce qui l’aurait fait se retourner sur le dos. Cette action aurait provoqué la blessure fatale. Le parquet a proposé à Benjamin Cole un accord pour éviter la peine capitale : s’il plaidait coupable, il serait condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il a refusé cette proposition et l’affaire a été jugée lors d’un procès qui s’est déroulé fin 2004, à l’issue duquel il a été déclaré coupable et condamné à mort. Les avocat·e·s de Benjamin Cole ont décrit un client incapable de communiquer de façon rationnelle et cohérente avec eux. En 2003, notamment, ceux qui l’ont défendu en première instance ont mis en doute sa « capacité à comprendre la nature des accusations portées contre lui et à aider réellement ses avocats », et en 2004, ils ont indiqué : « Ses réponses aux questions concernant sa défense n’ont aucun rapport avec celles-ci, n’y répondent pas et semblent reposer sur des pensées et des idées irréalistes et irrationnelles. » À deux reprises, il a pourtant été déclaré apte à être jugé. En 2008, les avocat·e·s assistant Benjamin Cole en appel ont engagé un psychiatre pour réévaluer l’état de santé mentale de leur client. Le psychiatre a conclu qu’il était dans l’incapacité d’aider ses avocat·e·s et que ses propos n’étaient « pas fondés sur un mode de pensée rationnel » mais découlaient d’une « schizophrénie de type paranoïde » se manifestant dans une « hyperreligiosité » et des « délires de persécution et de grandeur ». Il a estimé que ses troubles mentaux existaient « bien avant » le crime et pourraient y avoir contribué. Il a évoqué la possibilité d’un syndrome de stress posttraumatique et mis en avant ses antécédents familiaux de troubles mentaux et son enfance marquée par la consommation de substances toxiques, l’inceste et les violences psychologiques, physiques et sexuelles. Étant donné que son compte rendu ne figurait pas dans le dossier des procédures d’appel devant les juridictions d’État, les instances fédérales n’ont pas pu l’examiner en raison de la Loi de 1996 relative à la répression du terrorisme et à l’application de la peine de mort (AEDPA), qui limite la possibilité de faire réexaminer les décisions de juridictions d’État par la justice fédérale. Benjamin Cole a vu son exécution programmée une première fois en 2015 (avant d’être suspendue à la suite d’une procédure judiciaire relative à l’injection létale). Dans ce contexte, un psychologue engagé par la défense a conclu que Benjamin Cole représentait « un exemple typique de patient atteint de schizophrénie chronique (avec symptômes catatoniques) ayant gravement régressé, dont l’état est probablement encore davantage compromis par la lésion cérébrale détectée par neuro-imagerie ». Il a qualifié ses troubles mentaux de « chroniques », « persistants » et « graves ». Il a également souligné que les conséquences de la « lésion cérébrale située dans la matière blanche profonde de la région fronto-pariétale de l’hémisphère gauche de son cerveau qui a été découverte par neuro-imagerie en septembre 2004 », mais dont l’évolution n’a pas été suivie, étaient indéterminées. Le psychologue a conclu en 2016 que Benjamin Cole n’était pas apte à être exécuté. En avril 2022, après avoir accompagné les avocat·e·s de Benjamin Cole en prison auprès de celui-ci, il a déclaré n’avoir observé aucun comportement chez lui qu’il estimerait « rationnel ou cohérent » et que son « tableau clinique actuel correspond[ait] à son diagnostic de schizophrénie grave et chronique avec catatonie, ainsi qu’à la lésion cérébrale organique constatée par IRM ». En 2022, un médecin qualifié en neuroradiologie a en outre réexaminé l’IRM de 2004 et conclu qu’elle révélait des détails « visiblement anormaux » et venait « à l’appui des conclusions de pathologies multiples ». Il a estimé que l’endroit où se trouvait la lésion cérébrale « pourrait exacerber » la schizophrénie de Benjamin Cole et que sa nécessité d’utiliser un fauteuil roulant pourrait être liée à cette lésion et à un possible syndrome parkinsonien. L’exécution d’un prisonnier ne comprenant pas de manière rationnelle son châtiment enfreint la Constitution des ÉtatsUnis. Le droit international interdit de condamner à mort des personnes atteintes de troubles psychosociaux (mentaux) ou de déficiences intellectuelles. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies, créé dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) pour veiller à l’application de ce traité, a souligné : « Les États parties doivent s’abstenir d’imposer la peine de mort à des personnes qui, par rapport aux autres, ont des difficultés particulières pour se défendre elles-mêmes, comme les personnes qui présentent un grave handicap psychosocial ou intellectuel qui les empêche de se défendre effectivement et les personnes dont la responsabilité morale est limitée. Ils devraient également s’abstenir d’exécuter des personnes qui ont une moindre aptitude à comprendre les raisons de leur condamnation... ». Les États-Unis ont ratifié le PIDCP en 1992. Les organes chargés de veiller à l’application de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées interdisent de prononcer la peine de mort contre des personnes dont les troubles mentaux et déficiences intellectuelles compromettent l’efficacité de leur défense. Les États-Unis n’ont pas ratifié ce texte, mais en le signant en 2009, ils se sont engagés au regard du droit international à ne rien faire qui irait à l’encontre de ses objectifs. Amnistie internationale s’oppose catégoriquement à la peine de mort, en toutes circonstances. Dix exécutions ont eu lieu aux États-Unis jusqu’à présent en 2022, dont trois dans l’Oklahoma. Cet État a procédé à 117 des 1 550 exécutions enregistrées aux États-Unis depuis que la Cour suprême a approuvé les nouvelles lois relatives à la peine capitale, en 1976 ; il se classe au deuxième rang derrière son voisin le Texas. Ensemble, le Texas et l’Oklahoma représentent 10 % de la population des États-Unis et 45 % des exécutions qui ont eu lieu dans le pays depuis 1976. LANGUE À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : anglais Vous pouvez également écrire dans votre propre langue. MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS, ET AVANT LE : 27 septembre 2022 PRÉNOM, NOM ET PRONOM À UTILISER : Benjamin Cole (il).  James Coddington, âgé de 50 ans, a été exécuté dans l’Oklahoma le 25 août 2022 pour le meurtre d’un ami de 73 ans, commis en 1997. Le gouverneur a rejeté la recommandation qui lui avait été faite par le Comité des grâces et des libérations conditionnelles de commuer sa peine de mort. Le bureau du gouverneur a publié une déclaration indiquant: «Après avoir examiné de manière approfondie les arguments et les éléments présentés par toutes les parties dans cette affaire, le gouverneur Kevin Stitt a refusé de suivre la recommandation du Comité des grâces et des libérations conditionnelles en faveur d’une mesure de clémence pour James Allen Coddington.» Des membres de la famille de la victime et le procureur général de l’Oklahoma s’étaient opposés à une telle mesure. L’une des avocates de James Coddington a déclaré que son équipe était «profondément abattue» par la décision du gouverneur, alors que, en recommandant une mesure de clémence, le Comité avait «reconnu la sincérité des remords de James et sa réelle transformation pendant ses années passées dans le couloir de la mort». Cette exécution est la troisième dans l’Oklahoma en 2022 et la 117e aux États-Unis depuis que la Cour suprême fédérale a approuvé la nouvelle législation relative à la peine capitale et autorisé la reprise des exécutions en 1976. Dix exécutions ont déjà eu lieu aux États-Unis depuis le début de l’année, ce qui porte à 1'550 le nombre total de personnes exécutées dans ce pays depuis 1976. Aucune action complémentaire n’est requise. Un grand merci à toutes les personnes qui ont envoyé des appels.  James Coddington, 50 ans, doit être exécuté dans l’Oklahoma le 25 août 2022. Il a été condamné à mort pour le meurtre d’un ami de 73 ans en 1997. À la suite d’une audience de recours en grâce en date du 3 août 2022, le Comité des grâces et des libérations conditionnelles de l’Oklahoma a recommandé que le gouverneur Stitt accepte la demande de commutation de la condamnation à mort de James Coddington. James Coddington, qui avait 24 ans au moment du crime, aurait depuis des années énormément de remords et aurait rompu le cycle de la dépendance à la drogue, qui est le contexte dans lequel le meurtre a eu lieu; il s’est débattu avec ce problème de dépendance pendant et après son enfance marquée par la misère, les abus et l’exposition à la drogue dès un très jeune âge. PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS Office of Governor J. Kevin Stitt 2300 N. Lincoln Boulevard, Suite 212 Oklahoma City, OK 73105 ÉTATS-UNIS / USA Télécopieur: +1 405 521 3353 Courriel, via Governor’s contact page (in English): https://oklahoma.gov/governor/contact/leave-a-comment-or-opinion.html → Si vous résidez à l'extérieur des États-Unis, vous pouvez utiliser l'adresse d'Amnesty International USA dans le formulaire: 311 43rd Street / 7th Floor / New York / NY 10036 / USA Monsieur le Gouverneur, L’exécution de James Coddington, condamné à mort pour le meurtre qu’il a commis en mars 1997, a été programmée pour le 25 août 2022 dans l’Oklahoma. En vous adressant cet appel, je ne cherche en aucun cas à excuser ou minimiser ce crime et ses conséquences. Le recours en grâce de James Coddington et le dossier soumis au Comité des grâces et des libérations conditionnelles le 3 août 2022 font état d’une enfance marquée par des abus, la misère et l’exposition à la drogue dès un très jeune âge, ainsi que par des remords qui l’accablent depuis des années et l’acceptation de sa responsabilité pour ce crime. Le meurtre a eu lieu dans le contexte de sa dépendance à la drogue, pour laquelle il a plusieurs fois demandé de l’aide pendant son adolescence et par la suite. La demande de commutation de sa condamnation à mort est notamment soutenue par d’anciens membres du personnel carcéral et de la direction de la prison. Je vous demande également de prendre en considération le fait que le jury n’a pas été autorisé à entendre l’avis d’un expert selon lequel en raison de sa consommation de drogue le jour du meurtre, James Coddington ne pouvait pas être animé de l’intention criminelle nécessaire pour exercer la «malveillance avec préméditation» dont il a été accusé. La cour d’appel pénale de l’Oklahoma a jugé que le juge de première instance avait eu tort d’exclure ce témoignage, mais elle a décidé que cette erreur était «bénigne» et qu’elle n’a pas modifié l’issue du procès. Je vous demande de reconnaître que la décision du juge de première instance n’a pas permis à la défense d’expliquer le mieux possible au jury que la dépendance à la drogue de James Coddington a altéré sa capacité de prendre une décision de façon rationnelle, et que cette question doit être prise en compte pour son recours en grâce, qui décrit de façon convaincante la capacité qu’ont les êtres humains de changer de façon positive face à des conditions difficiles. Je me félicite de la décision du Comité des grâces et des libérations conditionnelles, qui a recommandé que vous graciiez James Coddington. Je vous prie de suivre ses recommandations et de commuer sa peine de mort. Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, d’agréer l’expression de ma haute considération. COMPLÉMENT D'INFORMATION Début 1997, James Coddington, qui était alors âgé de 24 ans, a manqué d’argent pour alimenter sa dépendance au crack, dans laquelle il était récemment retombé. Le 5 mars 1997, il a rendu visite à un ami âgé de 73 ans qui a refusé de lui prêter de l’argent et lui a demandé de partir. Alors qu’il était en train de partir, James Coddington a pris un marteau qui se trouvait dans la cuisine et frappé le crâne de son ami avec cet outil. Il a ensuite pris de l’argent avant de quitter les lieux. Son ami est mort à l’hôpital 24 heures plus tard. James Coddington a été arrêté le 7 mars 1997. Il a admis avoir commis cette agression, expliquant qu’il était allé chez son ami dans la seule intention de lui emprunter de l’argent (il n’était pas armé), et non pour le voler ou le tuer. James Coddington a été jugé et condamné à mort en 2003. En 2006, la cour d’appel pénale de l’Oklahoma (OCCA) a ordonné une nouvelle décision concernant la peine en raison d’erreurs commises en 2003 au niveau de la condamnation à une peine (en 2008, un nouveau jugement a eu lieu pour le choix de la peine, et James Coddington a de nouveau été condamné à mort). L’OCCA a confirmé la déclaration de culpabilité pour meurtre avec préméditation (malveillance avec préméditation) et vol avec une arme dangereuse. Lors de la phase de détermination de la culpabilité du procès de 2003, un psychiatre a expliqué en faveur de la défense que la cocaïne altère la pensée du consommateur et peut provoquer une paranoïa et de l’angoisse, que l’accusé avait fumé du crack de cocaïne et du cannabis, et bu de l’alcool le jour du meurtre, et qu’en tant qu’expert il estimait que l’accusé ne «pensait pas de façon raisonnable et rationnelle» au moment des faits. La défense a voulu que ce psychiatre explique également que James Coddington n’avait pas pu être en mesure d’avoir l’intention de commettre un acte de «malveillance avec préméditation», mais le juge l’a refusé. L’OCCA a estimé que la décision du juge était erronée, au motif que «[N]ormalement, l’expérience et les qualifications des jurés non initiés ne leur permettent probablement pas de comprendre les effets d’une intoxication à la cocaïne sur la capacité qu’a une personne de contrôler son comportement, de penser de façon rationnelle et de former l’intention de tuer. L’avis d’un expert sur les effets d’une intoxication à la cocaïne aurait été utile pour le juge du fond [Le psychiatre] aurait pu comme il se doit affirmer que, selon lui et compte tenu de son savoir en tant qu’expert, [James Coddington] n’a pas été capable de former l’intention délibérée requise de commettre un acte de malveillance avec préméditation.» Cependant, l’OCCA a considéré que l’erreur du juge était «bénigne», et les tribunaux fédéraux ont confirmé sa décision en vertu de la déférence avec laquelle les juridictions fédérales doivent traiter les décisions des tribunaux d’État aux termes de la législation américaine. Le psychiatre appelé à la barre lors du procès a déclaré que James Coddington avait eu une enfance qui l’avait exposé au risque de développer une dépendance à la drogue. Selon les éléments de preuve présentés lors de la phase de condamnation, la mère de l’accusé a été emprisonnée pendant la majeure partie des huit premières années de sa vie, et l’enfant a fait la navette entre son père et sa grand-mère paternelle. Chez son père, il a été soumis à des abus et exposé à la drogue et à l’alcool. Selon des membres de sa famille, quand James Coddington était bébé, son père et ses frères versaient de l’alcool dans son biberon pour qu’il arrête de pleurer; de plus, l’enfant a été maltraité physiquement par son père, qui l’a notamment fouetté, frappé et assommé. Le père a abandonné sa famille alors que James avait sept ans; à l’époque, il avait déjà commencé à renifler de la peinture. Le dossier médical établi à la suite d’un séjour de plusieurs mois dans un hôpital pour enfants à cette époque-là, fait état d’un enfant perturbé. À sa sortie de l’hôpital, il a été remis à sa mère. De nouveau, il a été exposé à la consommation de drogues par les membres de sa famille, en particulier de méthamphétamine. Il a lui-même commencé à consommer du cannabis à l’âge de 10 ans, et de la cocaïne à 14 ans, et en l’espace d’un an sa consommation a fortement augmenté. À l’âge de 17 ans, il a demandé de l’aide pour sa dépendance à la drogue. Il a volontairement commencé un traitement, mais les progrès réalisés ont été «réduits à néant quand il est retourné auprès de ces mêmes personnes et dans ces mêmes endroits qui avaient engendré sa [dépendance à la drogue]». Pendant son adolescence, alors qu’il se débattait avec sa toxicomanie, il a commencé à entrer en conflit avec la loi. À l’âge de 19 ans, il a été déclaré coupable de cambriolage et d’utilisation non autorisée d’un véhicule. À sa sortie de prison, il a travaillé chez un ferrailleur, mais fin 1996, il est «retombé dans sa [dépendance] destructrice au crack». Il a volontairement intégré un programme de traitement en milieu hospitalier, déclarant qu’il avait fait ce choix parce qu’il avait «un problème avec la drogue», qu’il n’arrivait pas à «arrêter tout seul» et qu’il avait pourtant «essayé». Il a suivi en totalité un programme de 30 jours, mais début 1997, quand sa compagne de longue date l’a quitté, il est retombé dans une dépendance au crack, qui a culminé au moment de son arrestation pour le meurtre de son ami. Le Comité des grâces et des libérations conditionnelles a examiné son recours en grâce le 3 août 2022. Par liaison vidéo, James Coddington a exprimé ses remords et présenté des excuses à la famille de la victime. S’exprimant au nom de l’État, un substitut du procureur général a déclaré devant le Comité: «Justice ne sera pas rendue si M. Coddington obtient une grâce pour sa condamnation à mort.» Après que le Comité eut voté en faveur de la grâce, le procureur général John O’Connor a déclaré que son service allait «continu[er] de se tenir aux côtés [...] de la famille de [la victime] et de tous les habitant·e·s de l’Oklahoma, en s’opposant à la demande [de grâce] de Coddington auprès du gouverneur». Amnistie internationale s’oppose catégoriquement à la peine de mort, en toutes circonstances. Huit personnes ont été exécutées aux États-Unis cette année, dont deux dans l’Oklahoma. L’Oklahoma a procédé à 116 des 1’548 exécutions enregistrées aux États-Unis depuis que la Cour suprême a approuvé les nouvelles lois relatives à la peine capitale, en 1976; il se classe au deuxième rang derrière le Texas, un État voisin. Ensemble, le Texas et l’Oklahoma représentent 10% de la population des États-Unis et 45% des exécutions qui ont eu lieu dans le pays. Vingt-cinq exécutions sont programmées dans l’Oklahoma d’ici la fin de 2024, à commencer par celle de James Coddington. Huit des 16 exécutions recensées dans six États du pays depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions, en 2021, en s’engageant à œuvrer pour l’abolition de la peine de mort aux niveau fédéral et des États, ont eu lieu dans ces deux États (voir www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2022/06/The-Power-of-Example-Whither-the-Biden-Death-Penalty-Promise-.pdf ). LANGUE À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : anglais. Vous pouvez également écrire dans votre propre langue. MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 25 AOÜT 2022. Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir. PRÉNOM, NOM ET PRONOM À UTILISER : James Coddington (il) Action urgente - Iran. Un ressortissant germano-iranien victime de torture encourt la peine de mort.8/1/2022  Les autorités iraniennes ont soumis Jamshid Sharmahd, dissident politique germano-iranien âgé de 67 ans, à une disparition forcée et l'ont torturé. Il risque d'être condamné à mort pour «corruption sur terre» (ifsad fil Arz) à l'issue d'un procès manifestement inique. Il est maintenu en détention arbitraire et placé à l'isolement depuis juillet 2020, mais les autorités refusent de révéler à sa famille le lieu où il se trouve. PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS Responsable du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejei c/o Permanent Mission of Iran to the UN Chemin du Petit-Saconnex 28 1209 Genève Instagram: https://www.instagram.com/ejeii_org/ Monsieur le Responsable du pouvoir judiciaire, Titulaire de la double nationalité allemande et iranienne, le dissident politique Jamshid Sharmahd, 67 ans, est soumis à une disparition forcée et risque d’être condamné à mort à l'issue d'un procès inique par la 15e chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran s'il est reconnu coupable de «corruption sur terre» (ifsad fil Arz). Tout au long de la procédure, qui s'est achevée le 26 juillet 2022, il s'est vu refuser l'accès à un avocat indépendant de son choix et le droit de se défendre en personne. L'avocat commis d'office a indiqué à sa famille le 2 juillet qu'il n'y avait «pas de raison» qu'il objecte contre le fait que le tribunal révolutionnaire retienne les «aveux» forcés de Jamshid Sharmahd à titre de preuves. Auparavant, le 9 mai 2021, l'avocat commis d’office avait déclaré que si la famille ne lui versait pas 245 000 euros, il ne défendrait pas Jamshid Sharmahd au tribunal et se contenterait de «rester assis [au tribunal]». Après l'enlèvement et la détention arbitraire de Jamshid Sharmahd fin juillet 2020, la télévision d'État iranienne a diffusé des vidéos de propagande dans lesquelles il «avouait» avoir joué un rôle dans une explosion en avril 2008 à Chiraz, dans la province du Fars, qui avait tué 14 personnes selon les médias officiels iraniens, violant ainsi son droit à la présomption d'innocence, son droit de ne pas témoigner contre soi-même et de ne pas être soumis à la torture ni aux mauvais traitements. L'accusation de «corruption sur terre», liée à sa participation à l’Assemblée du Royaume d’Iran, un groupe d’opposition établi en dehors de l’Iran qui prône le renversement de la République islamique, n'est pas définie clairement dans la loi et va ainsi à l'encontre du principe de légalité. Jamshid Sharmahd a nié à plusieurs reprises ces accusations, notamment lors du procès. Jamshid Sharmahd a été victime d'une disparition forcée pendant environ 21 mois, les autorités continuant de refuser de révéler à sa famille le lieu où il est détenu. Depuis fin septembre 2021, il n'a pu passer que deux brefs appels téléphoniques à sa famille – le 23 mars et le 19 juin 2022. Au cours de ces appels passés en présence d'agents des services de sécurité, Jamshid Sharmahd a révélé avoir subi des actes de torture et des mauvais traitements, notamment en étant maintenu à l'isolement prolongé depuis son enlèvement en juillet 2020, privé de tout contact avec les autres prisonniers et contraint de dormir par terre dans une petite pièce, où il lui est impossible de faire ne serait-ce que quelques pas et de distinguer la nuit du jour. En outre, il est privé de soins médicaux adéquats, notamment dentaires, et son accès à des médicaments pour la maladie de Parkinson est régulièrement retardé, ce qui lui cause de fortes courbatures et des difficultés respiratoires. Je vous engage à révéler immédiatement ce qu'il est advenu de Jamshid Sharmahd et, à la lumière de sa détention arbitraire, à le libérer sans délai. Dans l’attente, je vous prie de veiller à ce qu’il puisse communiquer régulièrement avec ses proches, recevoir des soins médicaux adaptés, notamment des soins dentaires, consulter l’avocat de son choix et bénéficier de l’assistance consulaire des autorités allemandes. Il faut par ailleurs le protéger contre la torture et les autres formes de mauvais traitements. Enfin, une enquête indépendante, efficace et impartiale doit être menée sans délai sur ses allégations de torture et d’autres mauvais traitements, et les responsables présumés de ces agissements doivent être traduits en justice dans le cadre de procès équitables. Veuillez agréer, Monsieur le Responsable du pouvoir judiciaire, l’expression de ma haute considération. COMPLÉMENT D'INFORMATION Jamshid Sharmahd, journaliste qui vit aux États-Unis, a créé le site Internet Tondar pour l’Assemblée du Royaume d’Iran (également connue sous le nom d’Anjoman-e Padeshahi-ye Iran), sur lequel il est possible de poster du contenu de manière anonyme, qu'il lisait dans des émissions radios et vidéos. Ce site contenait des déclarations dans lesquelles l’Assemblée du Royaume d’Iran revendiquait des attentats commis sur le sol iranien. Jamshid Sharmahd a démenti sa participation à des actes de violence que les autorités lui attribuent, notamment en rejetant toutes les accusations lors de son procès. Amnesty International craint qu’il ne soit condamné à la peine capitale car deux hommes, Mohammad Reza Ali Zamani et Arash Rahmanipour, ont été exécutés en Iran en janvier 2010, après avoir été condamnés à l’issue de procès manifestement iniques pour «inimitié à l’égard de Dieu» (mohareb), en raison de leurs liens réels ou supposés avec l'Assemblée du royaume d'Iran. Le 1er août 2020, le ministère du Renseignement a annoncé dans un communiqué que ses agents secrets, qualifiés de «soldats inconnus de l’imam Zaman», avaient arrêté Jamshid Sharmahd à la suite d’une «opération complexe», sans plus de précisions. Le même jour, le ministre iranien du Renseignement, Mahmoud Alavi, a déclaré que Jamshid Sharmahd était «fortement soutenu par les services de renseignement des États-Unis et d’Israël» et qu’il avait été «conduit» en Iran par le biais d’«opérations complexes» et placé sous la garde du ministère du Renseignement. De l’avis général, cela signifie qu’il a été enlevé par des agents des services iraniens de renseignement à l’étranger – Jamshid Sharmahd se trouvait aux Émirats arabes unis – et emmené de force en Iran. Ses « aveux » forcés ont été diffusés à maintes reprises à la télévision d’État iranienne avant son procès. Dans une vidéo de propagande diffusée en janvier 2021, ses «aveux» sont entrecoupés d’extraits d’émissions qu’il a réalisées pour l’Assemblée du royaume d’Iran, et le narrateur le désigne comme le chef du groupe et le qualifie de «terroriste». À la suite de son enlèvement et de sa détention arbitraire, ses proches aux États-Unis ont indiqué que des agents du ministère du Renseignement avaient fait pression sur eux pour qu'ils préparent des «aveux» forcés sur l'ordinateur de Jamshid Sharmahd, ce qu'ils ont refusé. Des agents du ministère du Renseignement ont dit à Jamshid Sharmahd qu'il était incarcéré dans la prison d'Evin, à Téhéran; cependant, fin 2020, il a dit à sa famille qu’il ne s’y trouvait plus, mais n'était pas autorisé à en dire plus. Lors d’un autre appel téléphonique passé le 23 mars 2021, il a indiqué qu’il avait perdu près de 20 kilos et qu’il ne lui restait que deux dents, sans pouvoir donner plus d’explications, ajoutant qu'il ne parvenait à manger qu’en tentant de mâcher les aliments avec ses gencives. Depuis 2019, Amnistie internationale a recueilli des informations sur deux autres cas de dissidents établis à l’étranger enlevés par des agents des services de sécurité et de renseignement et ramenés de force en Iran. Le journaliste dissident Rouhollah Zam a ainsi été enlevé lors d’un voyage en Irak en octobre 2019 par les pasdaran (gardiens de la révolution), avec l’aide des services de renseignement irakiens, semble-t-il, et renvoyé contre son gré en Iran. Il a été exécuté en décembre 2020 à la suite d’un procès manifestement inique. Habib Chaab, un Irano-suédois actuellement détenu en Iran, a été enlevé en Turquie en octobre 2020 puis conduit en Iran au moyen de ce que les autorités ont qualifié d'«actions spéciales conjuguées». En janvier 2021, les autorités turques ont rédigé une réponse à une communication de plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations unies pour expliquer qu’il a été «sorti illégalement du pays le lendemain de son arrivée en Turquie». Il risque actuellement d'être condamné à mort. Tout État a le devoir de traduire en justice les responsables présumés d’actes criminels. Cependant, toute personne arrêtée ou détenue du chef d’une infraction pénale, y compris d’une infraction liée au «terrorisme», doit être traitée dans le plein respect des obligations de l’Iran en matière de droits humains, et notamment de son droit à un procès équitable; les normes internationales d'équité doivent également être respectées. Il s’agit notamment du droit de choisir son avocat, de bénéficier des services d’un avocat dès l’arrestation, pendant la phase précédant le procès, le procès et la procédure d'appel, d’être traduit dans le plus court délai devant un juge ou tout autre représentant légalement habilité à exercer un pouvoir judiciaire, de contester la légalité de la détention devant un tribunal indépendant et impartial, d’être présumé innocent, de garder le silence et de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable, d’avoir pleinement accès aux éléments de preuve pertinents, de ne pas être détenu sur la base d’accusations formulées en termes vagues, d’interroger les témoins à charge et d’obtenir l'interrogatoire des témoins à décharge, d’être entendu équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial et d’avoir un jugement argumenté prononcé publiquement. L’application de la peine de mort à l’issue d’un procès inique constitue une privation arbitraire du droit à la vie et l’exécution de personnes condamnées à mort par des tribunaux révolutionnaires à l'issue de procès qui bafouent le droit international relatif aux droits humains s’apparente aussi à une exécution extrajudiciaire, qui constitue un crime en vertu du droit international. Amnistie internationale a recueilli des informations faisant état de violations systématiques du droit à un procès équitable en Iran dès l’arrestation et tout au long de l’enquête, du procès et de la procédure d’appel. Les tribunaux, en règle générale, ne font aucun cas des allégations de torture et autres mauvais traitements, sur lesquelles ils n’ordonnent pas d’enquête, et s’appuient sur des «aveux» extorqués sous la torture pour prononcer des déclarations de culpabilité et des peines, y compris dans les affaires pouvant aboutir à une sentence capitale. LANGUE(S) À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : persan, anglais Vous pouvez également écrire dans votre propre langue. MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 26 SEPTEMBRE 2022. Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir. PRÉNOM, NOM ET PRONOM À UTILISER : Jamshid Sharmahd (il)  La santé de Tawfiq al Mansouri - un des quatre journalistes yéménites détenus depuis 2015 et condamnés à mort en avril 2020 par le tribunal pénal spécial dirigé par les Houthis à Sanaa, au Yémen - se détériore gravement, car il est privé de soins de santé vitaux par les autorités houthies de facto. Amnistie internationale appelle ces autorités à lui permettre immédiatement de bénéficier d’une prise en charge médicale. Tawfiq al Mansouri et les trois autres journalistes (Akram al Walidi, Abdelkhaleq Amran et Hareth Hamid) détenus avec lui doivent être libérés et leur déclaration de culpabilité et leur condamnation à mort annulées sans délai. PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS Porte-parole d’Ansarullah Mohamed Abdelsalam Courriel : Twitter : @abdusalamsalah Monsieur le Porte-parole, Tawfiq al Mansouri, un des quatre journalistes arrêtés arbitrairement par les autorités houthies de facto en 2015, est dans un état critique et a besoin recevoir des soins médicaux de toute urgence. Il souffre de maladies chroniques, notamment de diabète, d’asthme, d’insuffisance rénale et de troubles cardiaques, qui se sont aggravées en raison de ses conditions de détention déplorables. Le frère de Tawfiq al Mansouri a dit à Amnistie internationale avoir obtenu le 27 juillet 2022, par la famille d’un autre détenu, des informations préoccupantes, confirmant que l’état de santé du journaliste s’était considérablement détérioré. Les autorités refusent depuis 2020 de transférer Tawfiq al Mansouri à l’hôpital pour qu’il puisse y être soigné, et interdisent à sa famille de lui apporter des médicaments. La privation de soins médicaux est considérée comme un acte de cruauté constituant une violation de l’interdiction de la torture et des autres formes de mauvais traitements. En avril 2020, à l’issue d’un procès inique, le tribunal pénal spécial de Sanaa a condamné à mort Tawfiq al Mansouri, ainsi qu’Akram al Walidi, Abdelkhaleq Amran et Hareth Hamid. Selon leur avocat, leur audience en appel a eu lieu le 31 juillet 2022 et a donné lieu à un report au 21 août 2022. Je prie instamment les autorités houthies de facto de permettre immédiatement à Tawfiq al Mansouri de bénéficier d’une prise en charge médicale. Je les appelle également à annuler la condamnation à mort d’Akram al Walidi, d’Abdelkhaleq Amran, de Hareth Hamid et de Tawfiq al Mansouri, et à ordonner qu’ils soient libérés dans les meilleurs délais et sans condition. Dans l’attente de leur libération, qui n’a que trop tardé, les autorités doivent veiller à ce que ces journalistes soient protégés contre la torture et les autres formes de mauvais traitements, bénéficient de soins médicaux de toute urgence, et puissent voir leur famille et consulter leur avocat. Veuillez agréer, Monsieur le Porte-parole, l’expression de ma haute considération. COMPLÉMENT D’INFORMATION Akram al Walidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid et Tawfiq al Mansouri font partie d’un groupe de 10 journalistes arrêtés en 2015. Le 9 juin 2015, les forces houthies ont fait une descente dans l’hôtel Qasr al Ahlam, à Sanaa, et ont appréhendé neuf journalistes : ces quatre hommes, ainsi que Hisham Tarmoom, Hasan Anab, Haytham al Shihab, Hisham al Yousefi et Essam Balgheeth. Le 10e journaliste, Salah al Qaedi, a quant à lui été arrêté à son domicile le 28 août 2015, selon un témoin oculaire. Ces six derniers journalistes ont été remis en liberté depuis lors. Les quatre journalistes non libérés ont subi en détention toute une série de graves violations de leurs droits fondamentaux et de violations de leur droit à un procès équitable. Depuis 2015, ils ont été détenus arbitrairement pendant plus de trois ans sans inculpation ni jugement, soumis à une disparition forcée, à des périodes de détention au secret et à l’isolement ainsi qu’à des coups, et privés de visites de leur famille et de leur avocat. Bien qu’ils aient de graves problèmes de santé nécessitant des soins de toute urgence, les autorités continuent à leur refuser une prise en charge médicale. De plus, à la connaissance d’Amnistie internationale, ils sont soumis à des passages à tabac et à d’autres mauvais traitements. Toutes les parties au conflit qui se déroule au Yémen, y compris les forces houthies, le gouvernement yéménite, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ainsi que les forces yéménites soutenues par les Émirats, se sont livrées à de graves violations des droits humains et atteintes à ces droits. Il s’agit notamment de détentions arbitraires, de disparitions forcées, de tentatives de harcèlement, d’actes de torture et autres mauvais traitements et de procès iniques. Dans les zones sous contrôle houthi, des journalistes, des défenseur·e·s des droits humains et des membres de la communauté baha’ie ont été soumis à des arrestations et détentions arbitraires, ainsi qu’à des détentions au secret et des disparitions forcées. Amnistie internationale a publié en mai 2021 un rapport intitulé Yemen: Released and exiled: Torture, unfair trials and forcible exiles of Yemenis under Huthi rule, qui décrit les violations des droits humains commises par les forces houthies et rend compte d’expériences personnelles de civils libérés dans le cadre d’accords politiques en 2020. Pour les personnes incarcérées dans les prisons houthies, les conditions de vie sont difficiles et inhumaines : forte surpopulation, manque de nourriture et d’eau potable et conditions sanitaires médiocres. Selon Reporters sans frontières, 14 journalistes sont actuellement détenus au Yémen uniquement pour avoir fait leur travail, et deux journalistes ont été tués en 2022. Amnesty International s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, quelles que soient la nature du crime commis, les caractéristiques de son auteur et la méthode d’exécution utilisée par l’État. La peine de mort est une violation du droit à la vie et constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. LANGUES À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : arabe et anglais. Vous pouvez également écrire dans votre propre langue. MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 26 SEPTEMBRE 2022. Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir. PRÉNOM, NOM ET PRONOM À UTILISER : Akram al Walidi (il), Abdelkhaleq Amran (il), Hareth Hamid (il) et Tawfiq al Mansouri (il) LIEN VERS L’AU PRÉCÉDENTE : https://www.amnesty.org/fr/documents/mde31/5654/2022/fr/  L’Iran ne cesse d’exécuter des personnes depuis le début de l’année avec en moyenne de presque une personne par jour Les autorités iraniennes se livrent à une frénésie d’exécutions et ont ôté la vie à au moins 251 personnes entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, selon les recherches menées par le Centre Abdorrahman Boroumand pour les droits humains en Iran et Amnistie internationale. Ces organisations ont averti que si les exécutions se poursuivent à ce rythme effarant, elles dépasseront bientôt le total recensé pour l’ensemble de l’année 2021, à savoir 314 exécutions. La plupart des personnes exécutées en 2022, soit 146, avaient été déclarées coupables de meurtre, dans le cadre d’une pratique bien établie d’exécutions systématiques à l’issue de procès manifestement iniques. Au moins 86 autres personnes ont été exécutées pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants qui, selon le droit international, ne devraient pas être passibles de la peine de mort. Le 23 juillet, un homme a été exécuté en public dans la province du Fars, alors que les exécutions publiques avaient été interrompues pendant deux ans durant la pandémie. « Au cours du premier semestre 2022, les autorités iraniennes ont exécuté au moins une personne par jour en moyenne. L’appareil d’État procède à des homicides à grande échelle à travers le pays dans le cadre d’une odieuse offensive contre le droit à la vie. Le nombre ahurissant d’exécutions en Iran pendant la première moitié de cette année fait sinistrement écho à l’année 2015, qui avait connu une hausse inquiétante », a déclaré Diana Eltahawy, directrice adjointe pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnistie internationale. « Ce pic des exécutions, notamment en public, démontre une nouvelle fois que l’Iran est décalé par rapport au reste du monde, alors que 144 pays ont rejeté la peine de mort en droit ou dans la pratique. Les autorités iraniennes doivent immédiatement instaurer un moratoire officiel sur les exécutions en vue d’abolir totalement la peine capitale », a déclaré Roya Boroumand, directrice exécutive du Centre Abdorrahman Boroumand pour les droits humains en Iran, organisation iranienne de défense des droits. Les chiffres recueillis par le Centre Abdorrahman Boroumand et Amnistie internationale sont issus de diverses sources, dont des prisonniers, des proches de personnes exécutées, des défenseur·e·s des droits humains, des journalistes et des articles parus dans les médias d’État, ainsi que des médias indépendants et des organisations de défense des droits humains. Les chiffres réels sont sans doute plus élevés, étant donné le secret qui entoure le nombre de condamnations à mort prononcées et appliquées. DES EXÉCUTIONS MASSIVES DANS LES PRISONS D’après les informations recueillies, depuis le début de l’année 2022, les autorités procèdent régulièrement à des exécutions massives en Iran. Le 15 juin, les autorités de la prison de Rajai Shahr dans la province d’Alborz ont exécuté au moins 12 personnes. Peu avant, le 6 juin, une exécution massive de 12 personnes au moins avait eu lieu à la prison de Zahedan, dans la province du Sistan-et-Baloutchistan. Le 14 mai, neuf personnes ont été mises à mort : trois à la prison de Zahedan, une à la prison de Vakilabad dans la province du Khorassan-e Razavi, quatre à la prison d’Adelabad dans la province du Fars, et une à la prison de Dastgerd, dans la province d’Ispahan. D’après une source bien informée interrogée par Amnesty International en juin 2022, depuis le début de l’année, les autorités pénitentiaires de Rajai Shahr, prison qui compte l’un des plus grands nombres de condamnés à mort, ont exécuté cinq personnes par semaine en moyenne, avec jusqu’à 10 exécutions certaines semaines. Ces chiffres correspondent aux lettres publiques écrites séparément ces derniers mois par les défenseurs des droits humains Saeed Eghabli et Farhad Meysami, injustement emprisonnés à Rajai Shahr. Le premier mentionnait les exécutions hebdomadaires de groupes allant jusqu’à 10 personnes à la prison de Rajai Shahr, tandis que le second a averti que le nombre total d’exécutions dans cet établissement pourrait dépasser 200 d’ici la fin de l’année. Cette source informée a ajouté que le procureur adjoint (dadyar) de Rajai Shahr a récemment déclaré aux prisonniers que le Bureau d’application des peines avait écrit aux familles d’environ 530 victimes de meurtre, leur demandant de décider de gracier les personnes condamnées pour le meurtre de leurs proches ou de réclamer leur exécution d’ici fin mars 2023. Cette même source a indiqué que les multiples déclarations du responsable du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejei et d’autres hauts responsables de l’appareil judiciaire au cours des derniers mois sur la nécessité de remédier à la surpopulation carcérale ont fait naître chez les prisonniers la crainte que la hausse des exécutions ne soit liée à la volonté des autorités de réduire le nombre de détenus. Ces craintes sont étayées par les tendances observées auparavant par le Centre Abdorrahman Boroumand, qui mettent en évidence que les pics d’exécutions coïncident avec les périodes où les autorités font des déclarations publiques répétées sur leurs objectifs de résorption des arriérés de dossiers et de diminution de la surpopulation. REGAIN D’EXÉCUTIONS POUR DES INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS L’exécution d’au moins 86 personnes pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants au cours des six premiers mois de 2022 fait sinistrement écho à la politique de lutte contre le trafic de drogue mise en œuvre entre 2010 et 2017, lorsque la plupart des exécutions recensées concernaient ce type d’infractions. En novembre 2017, à la suite de pressions internationales intenses, plusieurs pays européens ayant notamment coupé les financements destinés aux opérations de lutte contre le trafic de drogue menées par les forces de l’ordre en Iran, les autorités ont adopté des réformes légales visant à supprimer la peine de mort pour certaines infractions liées à la législation sur les stupéfiants. Entre 2018 et 2020, les autorités ont nettement réduit les exécutions pour ce type d’infractions. Cependant, en 2021, au moins 132 personnes ont été mises à mort pour ce type d’infractions, soit 42 % de l’ensemble des exécutions recensées et une multiplication par plus de cinq par rapport à 2020 (ce nombre s’élevait alors à 23). La communauté internationale, y compris l’UE et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, doit entreprendre des interventions de haut niveau et engager les autorités iraniennes à supprimer la peine de mort pour toutes les infractions liées aux stupéfiants. Elle doit veiller à ce que toute coopération dans le cadre d’initiatives de lutte contre le trafic de drogue ne contribue pas directement ou indirectement à la privation arbitraire du droit à la vie, qui caractérise les opérations antidrogue menées en Iran. LA MINORITÉ BALOUTCHE EST TOUCHÉE DE MANIÈRE DISPROPORTIONNÉE Au moins 65 (26 %) des personnes exécutées depuis le début de l’année étaient membres de la minorité ethnique baloutche d’Iran, défavorisée, qui représente environ 5 % de la population du pays. Plus de la moitié (38) ont été exécutées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. « L’usage disproportionné de la peine de mort contre la minorité baloutche en Iran incarne la discrimination et la répression bien ancrées que les Baloutches subissent depuis des décennies et met en évidence la cruauté inhérente à ce châtiment, qui cible les populations les plus vulnérables en Iran et dans le monde », a déclaré Roya Boroumand. Le Centre Abdorrahman Boroumand et Amnistie internationale s’opposent à la peine de mort en toutes circonstances sans exception, quelles que soient la nature du crime commis, les caractéristiques de son auteur et la méthode d’exécution utilisée par l’État. La peine de mort est une violation du droit à la vie et constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. COMPLÉMENT D’INFORMATION Le nombre d’exécutions en Iran en 2021 a battu des records depuis 2017. La hausse a commencé en septembre 2021, après que le responsable du pouvoir judiciaire, Ebrahim Raisi, a accédé à la présidence et que le Guide suprême a nommé à sa place un ancien ministre du Renseignement, Gholamhossein Mohseni Ejei. Les autorités iraniennes ont procédé à une exécution en public en 2022, zéro en 2021, une en 2020, 13 en 2019 et 13 en 2018. D’après les annonces officielles, début 2022, au moins deux personnes dans la province d’Ispahan et une dans la province du Lorestan ont été condamnées à être exécutées en public. En Iran, la peine de mort est prononcée à l’issue de procès systématiquement iniques, les « aveux » obtenus sous la torture étant couramment retenus à titre de preuves. Le rapporteur spécial des Nations unies sur l’Iran a relevé que du fait de lacunes juridiques bien ancrées, « la plupart des exécutions, sinon toutes, constituent une privation arbitraire de la vie ». En vertu du droit iranien, la peine de mort s’applique à de nombreuses infractions, notamment les crimes financiers, le viol et le vol à main armée. Sont également passibles de la peine capitale des activités protégées par le droit international relatif aux droits humains, telles que les relations sexuelles consenties entre personnes du même sexe, les relations sexuelles extraconjugales et les propos considérés comme un « outrage au prophète de l’islam », ainsi que des infractions formulées en termes vagues, telles que l’« inimitié à l’égard de Dieu » et la « diffusion de la corruption sur terre ». Japon. La première exécution de l'année est une attaque "cruelle" contre le droit à la vie.7/26/2022 Le Japon vient de procédé à sa première exécution de l’année en pendant Tomohiro Kato, reconnu coupable d’avoir tué 7 personnes en 2008. Cette exécution est une attaque sans précèdent contre le droit à la vie. En réaction aux informations selon lesquelles le Japon a procédé à sa première exécution de l’année 2022 en pendant Tomohiro Kato, un homme déclaré coupable d’avoir assassiné à coups de couteau sept personnes en 2008, Hideaki Nakagawa, directeur d’Amnistie internationale Japon, a déclaré : « La pendaison de Tomohiro Kato est une attaque cruelle contre le droit à la vie. Quels que soient les crimes qu’il avait commis, il n’aurait jamais dû subir le traitement le plus cruel, inhumain et dégradant que peut imposer l’État. « Tomohiro Kato avait entamé une procédure pour demander la tenue d’un second procès quant à sa condamnation à mort. Procéder à une exécution alors qu’une demande de nouveau procès est en cours bafoue clairement les garanties internationales qui protègent les droits des condamnés à mort. « Les autorités japonaises doivent instaurer immédiatement un moratoire sur les exécutions à titre de première mesure vers l’abolition totale de la peine capitale – et commuer toutes les sentences capitales en peines d’emprisonnement. » COMPLÉMENT D’INFORMATION Le 21 décembre 2021, le Premier ministre Fumio Kishida a ordonné la première exécution de son mandat. La pendaison de Tomohiro Kato le 26 juillet 2022 est la deuxième exécution réalisée depuis que Fumio Kishida a pris ses fonctions en octobre 2021. Amnistie internationale s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, sans exception, quelles que soient la nature ou les circonstances du crime commis, la culpabilité ou l’innocence ou toute autre situation du condamné, ou la méthode utilisée pour procéder à l’exécution.  En réaction aux informations selon lesquelles les autorités militaires du Myanmar ont procédé à des exécutions pour la première fois depuis la fin des années 1980, Erwin van der Borght, directeur régional à Amnistie internationale, a déclaré : « Ces exécutions s’apparentent à une privation arbitraire de la vie et illustrent une nouvelle fois le terrible bilan du Myanmar en matière de droits humains. Les quatre hommes ont été condamnés par un tribunal militaire à l’issue de procès profondément iniques et secrets. La communauté internationale doit agir immédiatement, alors que plus de 100 personnes se trouveraient dans le quartier des condamnés à mort après avoir été reconnues coupables dans le cadre de procédures similaires. « Depuis plus d’un an, la junte militaire birmane procède à des exécutions extrajudiciaires, se livre à la torture et à toute une gamme de violations des droits humains. L’armée continuera de piétiner la vie des citoyen·ne·s si elle n’est pas tenue de rendre des comptes. « À l’heure où un nombre croissant de pays prend des mesures afin d’abolir la peine de mort, la reprise des exécutions après plus de 30 ans place le Myanmar à rebours de la tendance mondiale, mais va aussi à l’encontre de l’objectif d’abolition inscrit dans le droit international relatif aux droit humains et les normes internationales en la matière. L’isolement du Myanmar ne saurait être plus criant. Nous demandons aux autorités d’instaurer immédiatement un moratoire sur les exécutions à titre de première mesure cruciale. » Complément d’information D’après les médias officiels du Myanmar, quatre exécutions ont eu lieu. Phyo Zeya Thaw, ancien membre de la Ligue nationale pour la démocratie d’Aung San Suu Kyi, et Kyaw Min Yu, également connu sous le nom de Ko Jimmy, militant prodémocratie bien connu, ont été déclarés coupables et condamnés à mort par un tribunal militaire en janvier au titre de la Loi de lutte contre le terrorisme pour des infractions liées à des explosifs, des attentats et au financement du terrorisme– accusations qu’Amnistie internationale estime motivées par des considérations politiques. Deux autres hommes, Hla Myo Aung et Aung Thura Zaw, reconnus coupables du meurtre présumé d’une femme considérée comme une informatrice de l’armée à Hlaing Tharyar à Yangon, ont également vu leurs sentences capitales confirmées. Tous quatre ont été nommés dans le journal d’État Global New Light of Myanmar. Les procédures devant un tribunal contrôlé par l’armée ont été menées dans le secret et de manière profondément inique. Au lendemain de la publication par l’armée du Myanmar de l’Ordonnance n° 3/2021 de la loi martiale, la compétence pour juger des civil·e·s a été transférée à des tribunaux militaires spéciaux ou existants qui appliquent des procès sommaires, sans droit de faire appel. Ces tribunaux supervisent un large éventail d’infractions, y compris passibles de la peine de mort. En vertu du droit international et des normes internationales, les exécutions pratiquées à l’issue de procès iniques violent l’interdiction de la privation arbitraire de la vie, ainsi que l’interdiction absolue de la torture et de toute autre peine cruelle, inhumaine ou dégradante. La dernière exécution recensée au Myanmar remonte à la fin des années 1980. Depuis le coup d’État militaire en février 2021, Amnistie internationale a constaté une hausse alarmante du recours à la peine capitale dans le pays : la junte s’en sert pour persécuter, intimider et harceler tous ceux qui osent contester le pouvoir. Amnistie internationale s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, sans exception. Plus des deux-tiers des pays dans le monde sont abolitionnistes en droit ou dans la pratique.  En réaction à l’exécution signalée de Nazeri bin Lajim à Singapour le 22 juillet 2022, Chiara Sangorgio, spécialiste de la peine de mort à Amnistie internationale, a déclaré : « Cinq personnes ont été pendues cette année à Singapour, au cours d’une période de moins de quatre mois. Cette vague impitoyable de pendaisons doit cesser sur-le-champ. L’utilisation de la peine de mort à Singapour, y compris à titre de châtiment obligatoire pour les infractions liées à la législation sur les stupéfiants, bafoue le droit international et les normes internationales relatives aux droits humains. « Chaque personne exécutée à Singapour en 2022 a été condamnée au titre de la peine de mort obligatoire pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants. Loin d’avoir un effet dissuasif sur la criminalité, ces exécutions témoignent du mépris total des autorités singapouriennes pour les droits fondamentaux et le droit à la vie. « Nous appelons les gouvernements, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) à accroître la pression exercée sur Singapour pour que les garanties internationales relatives à la peine de mort soient respectées et que la politique de lutte contre les stupéfiants soit fondée sur la promotion et la protection des droits humains. L’approche très punitive mise en œuvre par Singapour est bien loin de répondre à ces critères. » Complément d’information L’exécution du ressortissant singapourien Nazeri bin Lajim s’est déroulée vendredi 22 juillet 2022. Il a été condamné à la peine de mort obligatoire en 2017, après avoir été reconnu coupable de possession de 33,39 grammes de diamorphine (héroïne) aux fins de trafic en 2012. Aux termes du droit international et des normes associées, le recours à la peine de mort à titre de peine obligatoire est prohibé et la peine de mort doit être réservée aux « crimes les plus graves » ou aux crimes d’une extrême gravité impliquant un homicide volontaire. Singapour a procédé à cinq exécutions cette année, toutes des personnes condamnées pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants, après une pause de plus de deux ans pendant la pandémie de COVID-19. À rebours de la tendance mondiale en faveur de l’abolition, Singapour compte parmi les quatre pays dont on sait qu’ils ont exécuté des personnes pour ce type d’infractions ces dernières années. Tant l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) que l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), les organes des Nations Unies chargés de la prévention de la criminalité et de la politique en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, condamnent l’usage de la peine de mort pour des infractions à la drogue et invitent les gouvernements à tendre vers l’abolition. En fait, la Position commune du système des Nations unies sur les drogues a toujours été d’engager les gouvernements à se détourner des réponses punitives en raison de leur inefficacité s’agissant de réduire le trafic ou de lutter contre la consommation et l’offre de drogues. Amnistie internationale s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, sans exception. À ce jour, 110 pays ont renoncé à la peine de mort pour tous les crimes, et plus des deux tiers ont aboli ce châtiment en droit ou en pratique. |

Centre de presseLe centre de presse du Secrétariat international met à la disposition des professionnels et du grand public des nouvelles de dernière minute, des commentaires de spécialistes et des informations importantes sur la situation dans le monde relative à la peine de mort. Archives

Septembre 2022

Catégories

Tout

|

Amnistie internationale Canada francophone - Abolition de la peine de mort - Tél. : 819-944-5157

Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca

Secrétariat national à Montréal : Tél. 1-800-565-9766 / www.amnistie.ca

Flux RSS

Flux RSS